日 時:9月21日(土)11時開演(昼の部)

場 所:歌舞伎座3階A席

演 目:極付「幡随長兵衛」 幸四郎、雀右衛門 他

「お祭り」 梅玉、魁春

伊賀越道中双六「沼津」 吉右衛門、歌六 他

会 費:会員・非会員共 6,000円

江戸連講

2019年8月講「江戸時代の伊賀者について」

「忍者」といえば、映画や漫画に出てくる彼等のイメージだと思いますが、この講演では、彼等のことではなく、史実の忍者を説明します。それも、伊賀国出身の忍者(その子孫の忍者)である伊賀者についてです。徳川幕府の伊賀者を主に取り上げます。

日 時:8月31日(土) 午後3時~5時

場 所:阿佐谷地域区民センター 第4集会室

杉並区阿佐谷南1-47-17

講 師:高尾善希(たかおよしき) 氏

1974年生れ。三重大学国際忍者センター准教授。日本近世史専攻。

主な著書「やさしい古文書の読み方」(日本実業出版)、「驚きの江戸時代」(柏書房)、

「忍者の末裔」(角川書店)など

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:「いろはにほへと」和食。飲み放題付き4,000円(女性3,500円)

区民センターから徒歩1分

報告

・江戸時代、忍者は「しのびのもの」と呼ばれていた。「にんじゃ」と呼ばれるようになったのは、昭和30年

頃よりである。

・三重大学の国際忍者センターでは、史実の忍者とフィクションの忍者の両方を研究している。

(1)忍者とは何か

・本格的には、戦国時代、有事に備える特殊技能を持った足軽集団として発展した。これは軍勢の大規模化に

より、戦い方が専門化していったことによる。鉄砲集団の雑賀衆、根来衆、築城の穴太衆などである。

その他、伊賀者や甲賀者などは①情報探索②道案内③斥候(敵情偵察)④奇襲⑤守備などの特殊任務に

就いた。彼らは、下級武士(足軽)や傭兵である。江戸時代になると、江戸城の警備や情報探索が主となる。

・奇襲の例として、大久保彦左衛門の「三河物語」に、武田方が刈谷城に伊賀者80人を入れて城主の首を

切ったが、その後取り囲まれて全滅した、とある。また「伊賀者由緒書」には、天正10年甲州江草という砦

に敵が数多く立てこもっていたが、服部半蔵配下の伊賀者が味方を手引して攻め落とした、とある。

・服部半蔵は、忍者ではない。忍者を束ねる管理職。

・上忍と下忍の区別は身分差ではなく、上手・下手の技術の差を指す。

・なぜ伊賀・甲賀に忍者が多いのか? この地域は小城持ちが多く、城の密集度が極めて高く、互いに抗争を

繰り返し、戦闘技術が高度化、専門化していった。

(2)徳川幕府伊賀者松下家・松下家文書について

・古文書教室の生徒の中に松下恵治さんという人がいて、忍者の末裔で膨大な古文書を所有していた(帳もの

39点、状もの8点。5代目菊蔵の書いた帳面が多い)。

・初代~9代までの系図あり(省略)。

・2代目松下金左衛門は伊賀者としては最大の禄(30俵二人扶持)を得ていた。これは3斗5升の玄米俵30俵と

二人扶持で合計40俵ほどもらっていたことになる。しかし、現在の価値に換算すると、年間100万円程度で

低賃金である。御広敷の上司が、伊賀者の給料が安いという問題意識をもっていた、という文書がある。

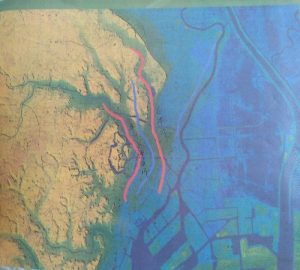

・屋敷は四ツ谷鮫河橋谷町、現在の新宿区若葉(地図略)

・マンションが建設されるということで新宿区が発掘調査をしている場所が、松下家とその親戚の遠藤家が

あった場所である(地図略)。

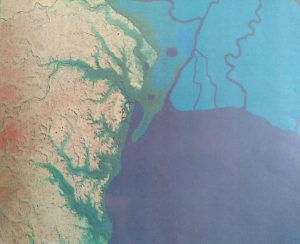

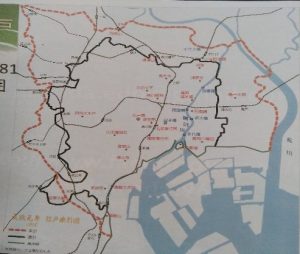

・伊賀者が住む村々は甲州街道、大山街道、川越街道沿いに配置されており、軍事拠点として使われていた可能

性あり(地図略)。

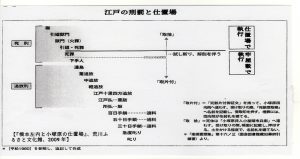

(3)徳川幕府伊賀者の制度的位置付け

・御家人身分

・江戸時代は戦争がないので、情報収集・江戸城の守衛に使われる。

①大奥御広敷番-経済的離籍はないが晴れがましい役。勤務中は羽織・袴を着用できる。能力的に優れている

と認められている。②明屋敷番-屋敷替えなどによる空き家の番。誰でもできる。③西の丸山里番-五代目

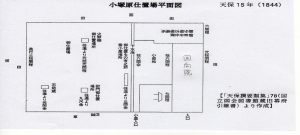

菊蔵が初代。④小普請方伊賀者-普請場の現場監督。

・伊賀者は役職名になっている。伊賀者でなくてもそのような仕事に就いたときは、伊賀者と呼ばれる。

例えば、八代将軍吉宗が紀州から連れてきたお庭番も、伊賀者と呼ばれるようになる。

・伊賀者由緒書きには、家康の伊賀越えを助け、就き従ってきたとあるが、疑わしい。甲賀については資料が

残っているが、伊賀については一件も見つかっていない。自身を権威づけるために創作したのではないかと

疑われる。

(4)5代目松下菊蔵について

・筆まめで一番資料が多い。

・10歳で家督相続。最後は本丸御広敷役まで昇進。

・西の丸山里番の時に情報探索をしていた可能性あり。他出の処に御庭御用とあり、将軍から褒美ももらって

いるのに、筆まめにしては内容の記述がない。

(5)その後の松下家

・9代目松下金五郎天保7年(1836年)~明治4年(1871年)

・伊賀者から外れている。

・外国奉行手附出役の時、東禅寺事件(尊王攘夷の浪人たちが英国公使館に討ち入った事件)に遭遇。

ビクトリア女王からお褒めのメダルを授与されている。

・16代徳川家当主家達に従って静岡藩に仕える。

以上 文責:白石徹

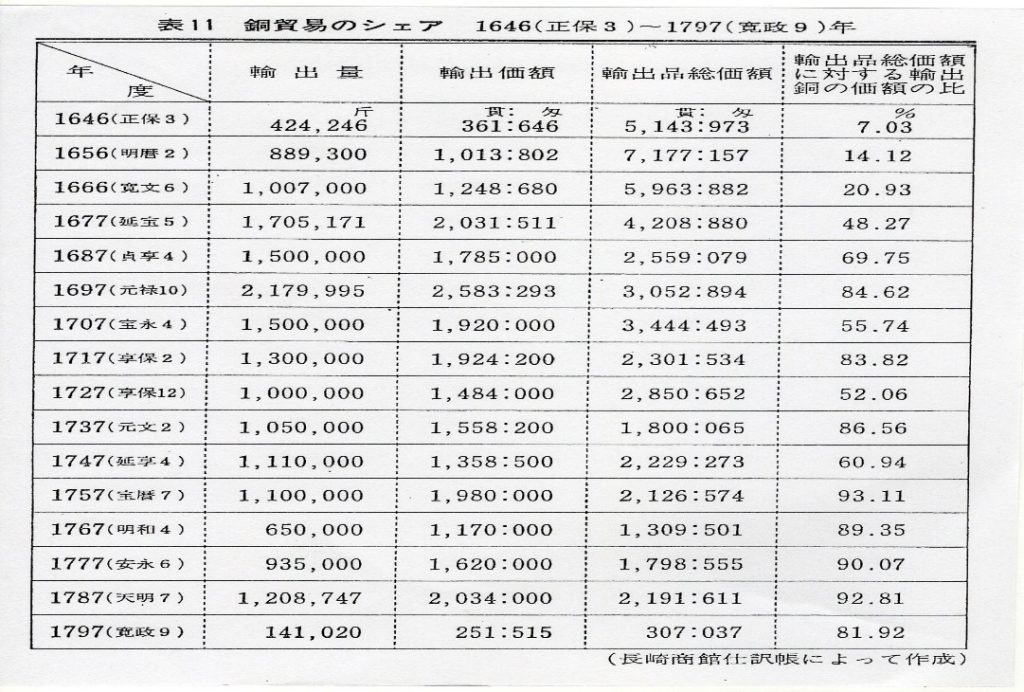

2019年7月講「江戸時代の花形輸出品は金・銀・銅であった」

江戸時代、武家社会が最も必要としていた輸入品は何といっても絹や絹製品。その支払いの為、日本から大量の金属資源(金・銀・銅)が輸出されました。そのうちあまり知られていない銅輸出に焦点を当て、日本銅の華麗な変身を紹介します。

日 時:7月27日(土) 午後3時~5時

場 所:阿佐谷地域区民センター 第6集会室

杉並区阿佐谷南1-47-17

講 師:関昭雄 氏

パンアメリカン(航空会社)のドイツ駐在、ドイツ化学会社を経て、BMWジャパンを

定年退職。その後、50年近い古銭収集の趣味を生かしてジャパンコインキャビネット

(西洋古銭の売買)を設立。世界中を飛び回って活躍。

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:「キタノイチバ 阿佐ヶ谷南口店」和洋食。飲み放題つき会費3,500円

区民センターから徒歩1分

報告

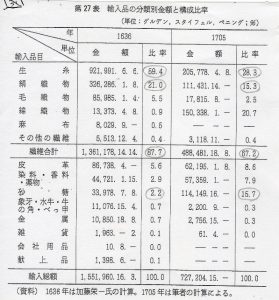

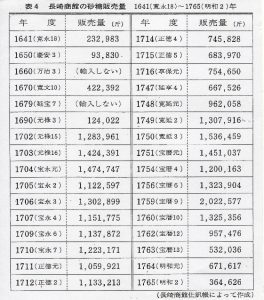

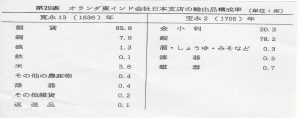

1)江戸時代の日本への輸入品

17世紀には、生糸・絹織物を中心とした繊維製品が圧倒的な量を占めていたが、18世紀に入り、元禄の頃

より皮革・染料・香料・薬物が増え、特に砂糖の量が急増した。

2)江戸時代の日本からの輸出品

・銀

当初、メキシコや南アメリカで産出された銀は、ヨーロッパや中国へ運ばれていた。

主に、絹獲得のためVOCは銀(銀塊)をヨーロッパからアジアへ送った。

VOCが運んだ銀

やがて、日本の銀がVOCにより1622年以降、本格的に輸出され始めた。

銀は中国貿易に不可欠、1640年以降はインド、トンキンへ銀輸出本格化。

銀輸出のピークは1639年(寛永16年)で輸出総額の98%を占める。

やがて、日本の銀は枯渇し1668年、銀輸出禁止となり、銅が取って代わる。

銀は丁銀という形で出された。慶長丁銀は品位80%であった。

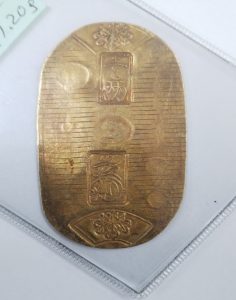

・金

輸出は1640年から小判の形で本格化。21,000枚の小判と300枚の大判がバタビア経由でインドの

スーラトとコロマンデルに送られた。貿易拡大と同地からの生糸の輸入の為。

大判 中央にオランダの象徴であるライオンの刻印

1641年金輸出禁止。1664年金輸出再開。

毎年1,000枚~3,000枚の小判がアジア市場向けに輸出された。主にコマンデルやベンガルへ。

1673年バタビアでは小判が正式通貨として認められ、VOCの主な拠点であるセイロンやマラッカでも

貨幣として流通した。

1668年から4年間で約40万両が輸出されるがその後、輸出価格が引き上げられた(1672年)のと、

品質の低下をオランダ側が敬遠したため、輸出量が減少した。

慶長小判 品位金857 銀143 重量17.33g

元禄小判 品位金564 銀436 重量17.81g

宝永小判 品位金834 銀166 重量9.38g

慶長小判

文政小判

天保小判

万延小判

小判輸出の終焉 1763年(宝暦13年)

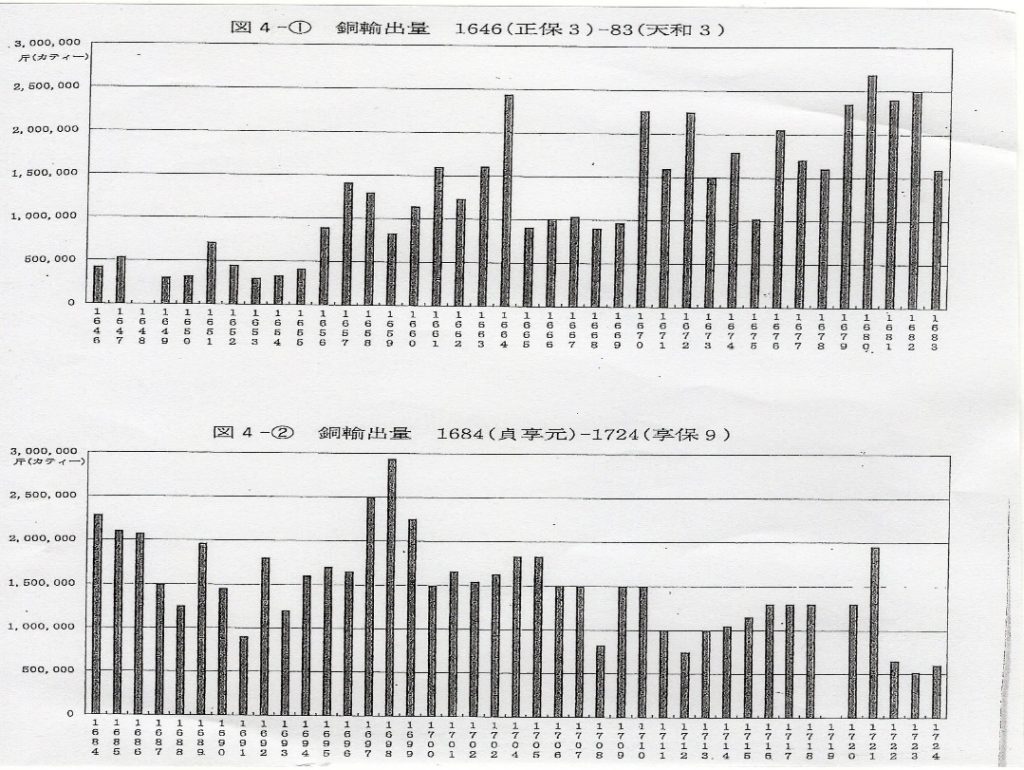

・銅

用途:大砲・銃器など軍需品、貨幣、仏像、家庭用品、船のバラストなど

1620年代はおよそ銀輸出量の4分の1程度であったが、1636年からの寛永通宝の本格生産により、翌年

輸出禁止令が出たが、1946年に解禁され、1650年代後半から輸出は急上昇する。日本の輸出を支える

存在となる。

貨幣(銭)は、寛永通宝以前は中国からの輸入品、宗銭であった。

3)日本が17世紀の欧州の銅市場に多大な影響を与えた?

欧州での主な銅供給国はスウェーデン。18世紀以降中国雲南省の銅が出てくる。

日本の銅は1623年オランダに初上陸、価格が下落。1657年スウェーデン×デンマーク戦争により価格

高騰。さらに1672年スウェーデン・イギリス・フランス軍のオランダ侵入により、銅の価格が急上昇、

欧州全体の銅の需要の半分まで日本の銅が賄ったと言われる。

アジアでは、どこで使われたか?

ペルシャ:1659年以降減少

ベンガル:1649年以降

コロマンデル:1654年から

スーラト:1652年から。日本銅のアジア最大の消費地。アフガニスタンまで売られた

セイロン:1670年から。その他、シャム、ベトナム、バタヴィア

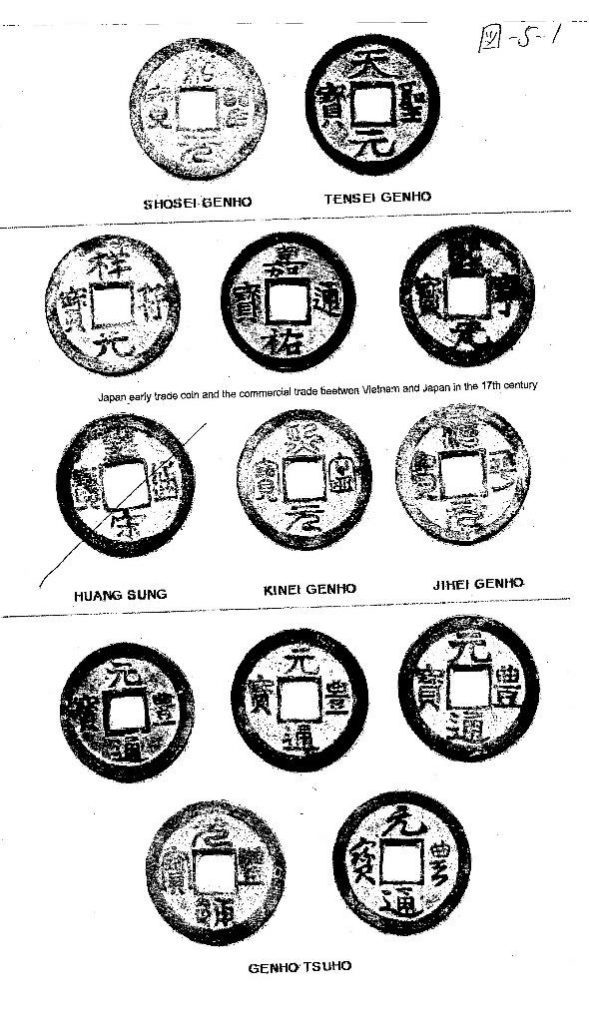

4)長崎でオランダ商人の為に銅銭を作った?

1659年長崎奉行はオランダの希望である貨幣鋳造を許可した。

銭文は北宗銭から引用、書式を変えて判別可能とした。貿易決済に限られた。

主な輸出先は、慢性的に小銭が不足したベトナム、中国、バタヴィア

北宋銭に比べて長崎銭は鋳造技術が劣るため、微量の金が含まれていた。

5)金は小判の形で、銀は慶長丁銀の形で、銅は主に棹銅の形で輸出された

インドネシア・セイロンでは小銭が不足し、棹銅を切って使った。

銅棹の入った見事な紫檀の箱

講演

*参考文献:山脇悌二朗 「長崎のオランダ商館」 1980年 中公新書

科野孝蔵 「オランダ東インド会社の歴史」 1988年 同文社

鈴木康子 「近世日蘭貿易の研究」 2004年 思文閣

八百啓介 「近世オランダ貿易と鎖国」 1998年 吉川弘文堂

以上。 文責:白石 徹

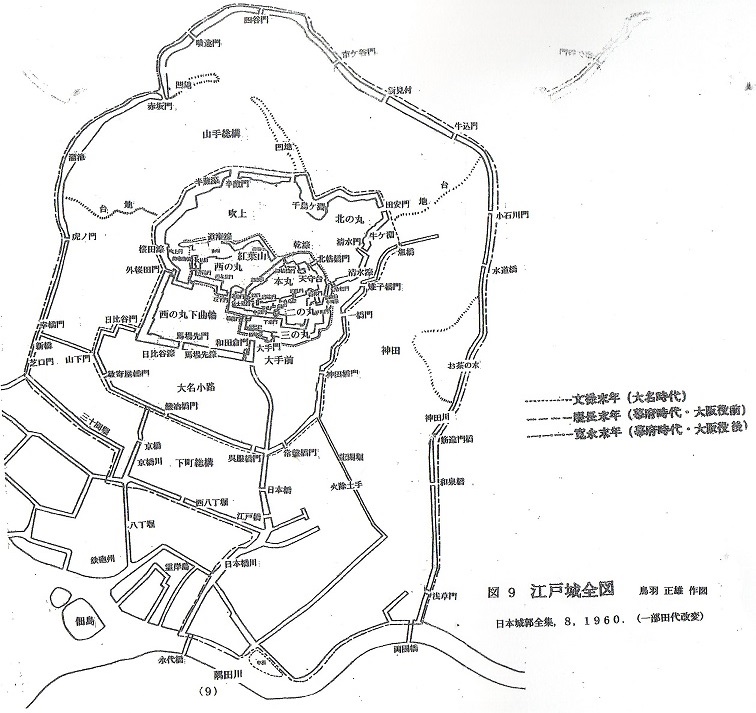

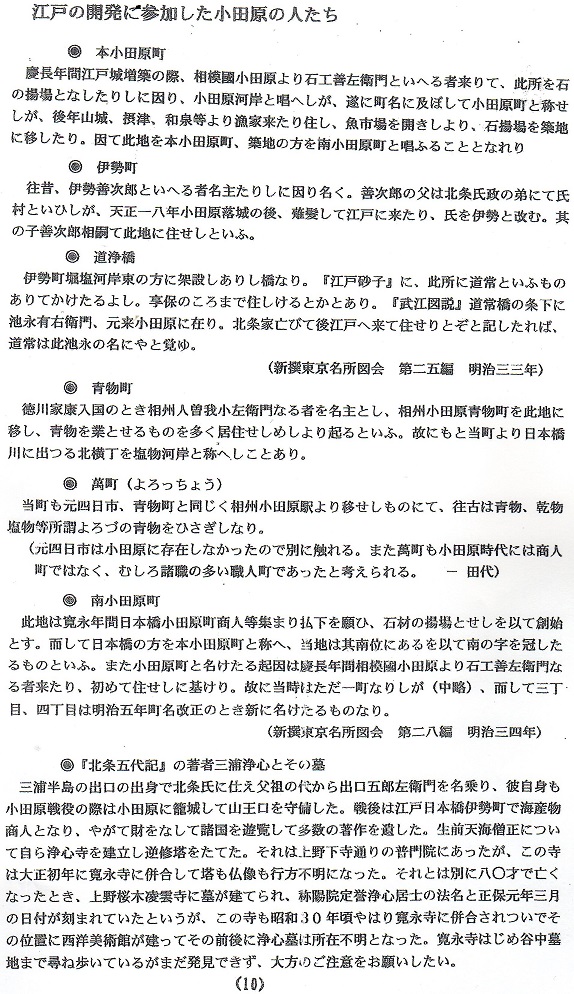

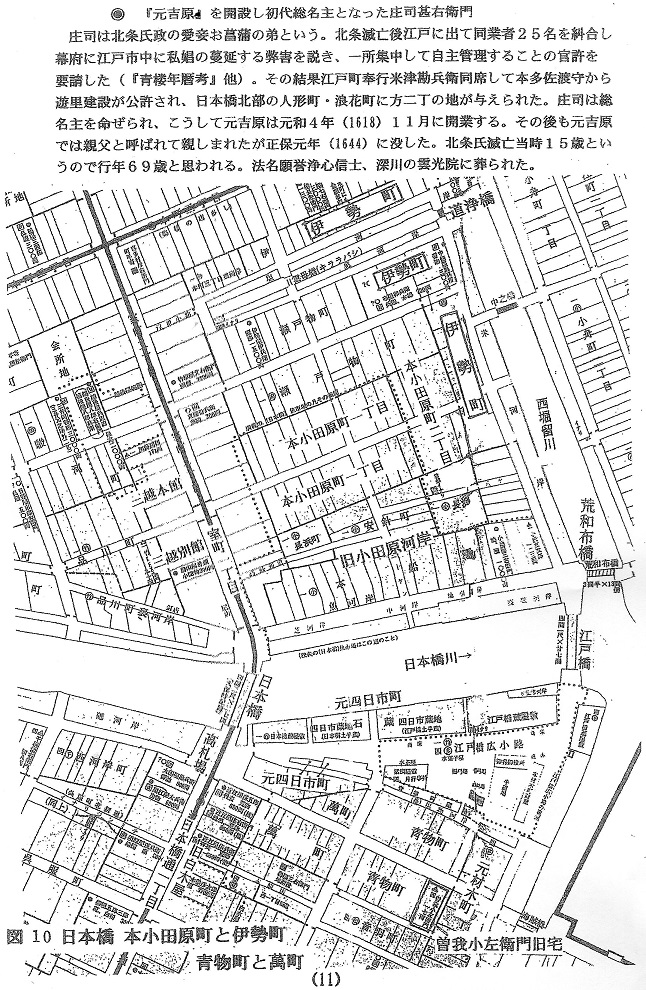

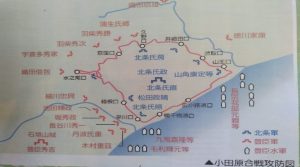

2019年6月講「日本最大の中世の城郭『小田原城』から最大の近世城郭『江戸城』へ」

日 時:6月22日(土) 午後3時~5時

場 所:日本橋伊場仙ビル7階 会議室

講 師:田代道彌 氏

小田原の城と緑を考える会の会長。元神奈川県自然保全審議会委員

近世城郭研究の第一人者

著書「小田原城の古絵図集」「日本城郭体系神奈川県」他

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:中華料理「龍府」

飲み放題つき会費3,500円

報告

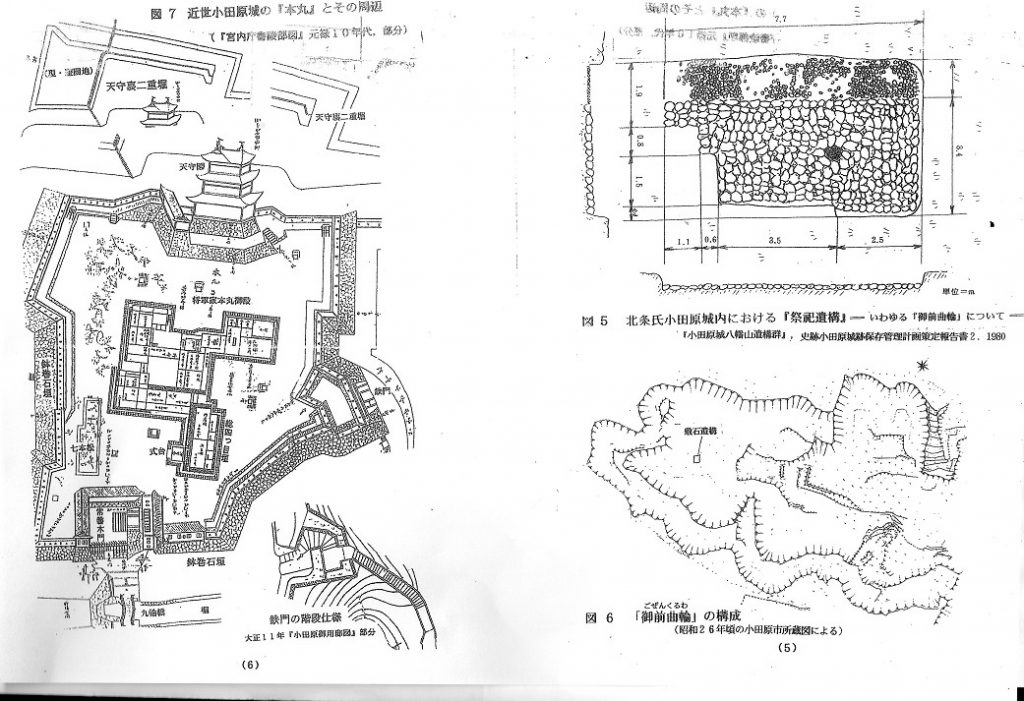

当日講師・田代道彌氏が配布した資料は別添11枚だった。講演の主な要旨は下記の通り。

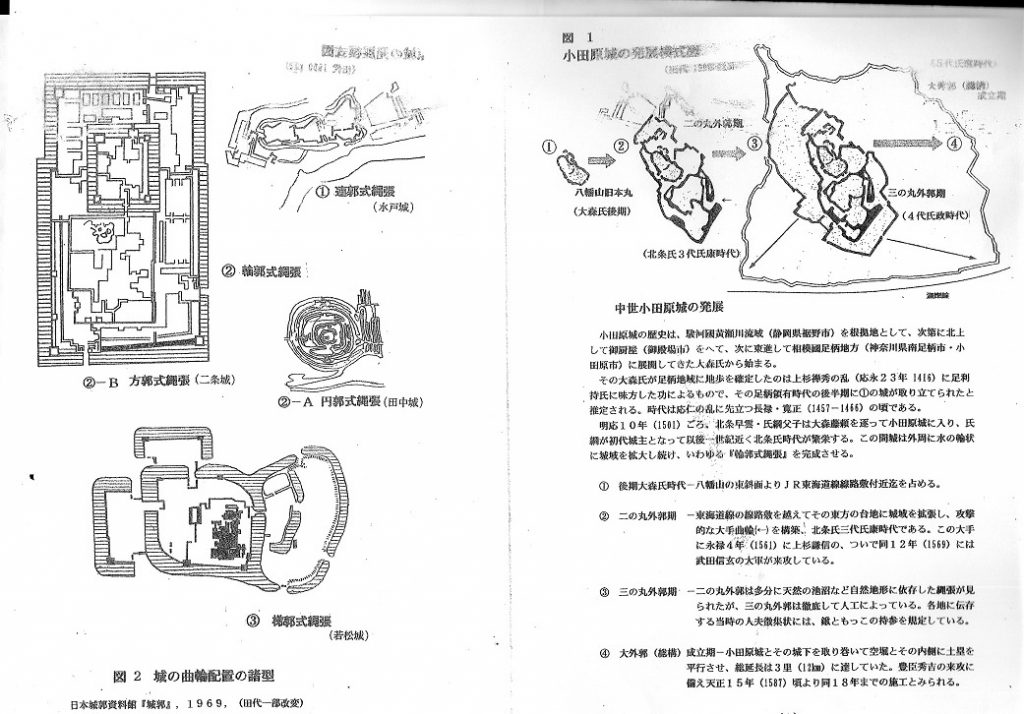

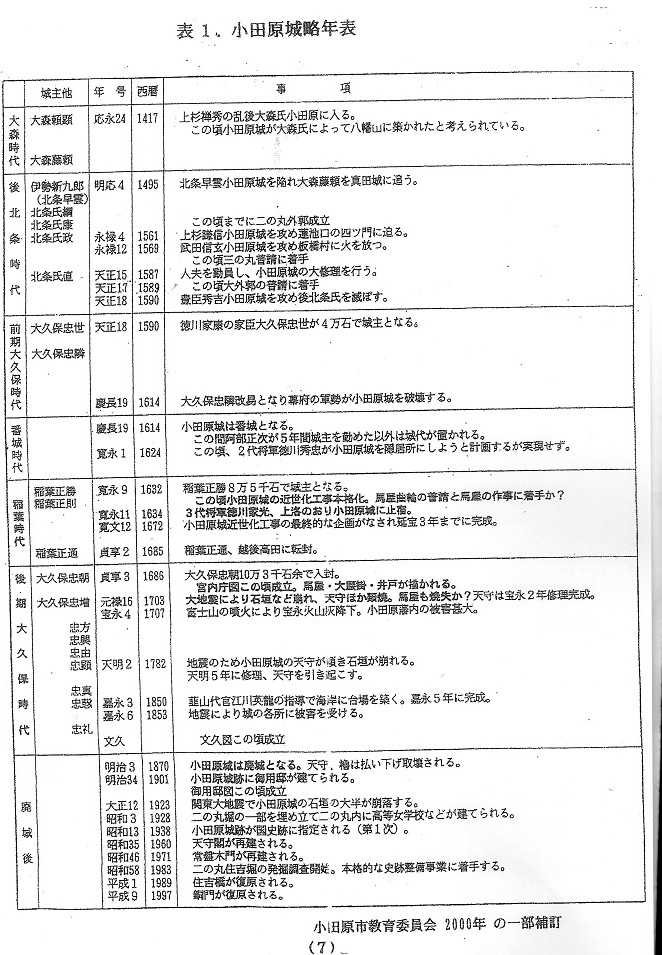

●小田原城の歴史は駿河国黄瀬戸川流域(静岡県裾野市)を根拠地として徐々に勢力を展開してきた大森頼顕氏

に始まる。上杉禅秀の乱のあと、大森頼顕が小田原に入り、大森氏によって八幡山に築かれたと考えられる。

●城づくりは15世紀半ばから始まった。小田原城は1456年、大森氏によって築城されたとの記録がある。

●明応10(1501)年頃、大森藤頼を遂って北条早雲・氏綱親子は小田原城に入り、北条2代氏綱が初代城主と

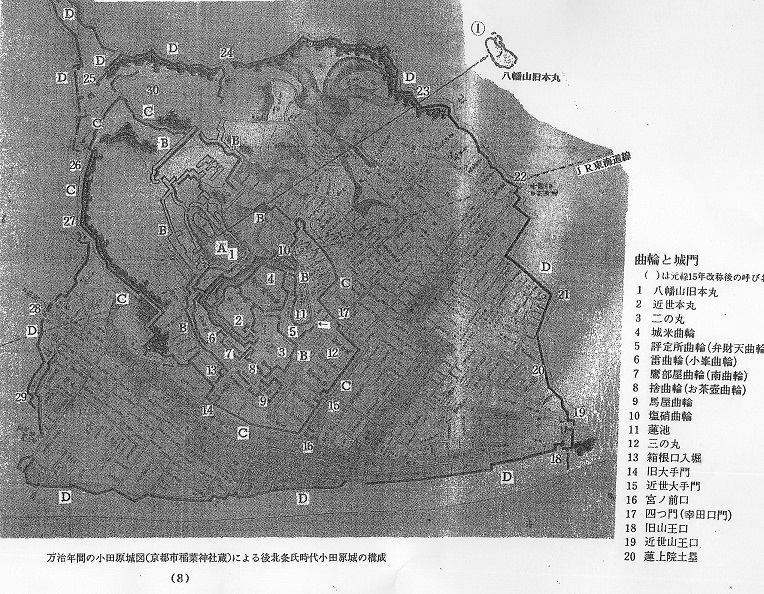

なる。それから1世紀近く北条時代の繁栄が続く。この間、城は外周に水の輪状に城域を拡大し続け、

いわゆる「輪郭式縄張」を完成させた。

●小田原城は北条2代目氏綱の時代から始まり、3代目氏康の時代に完成した。

●氏康は関八州7万人に声をかけて城づくりに協力させた。

●小田原城は攻撃的な郭が特徴で上杉謙信、武田信玄が攻めたが、城内にうまく誘導されて負けた。氏康の城

づくりはさすがだ。

●北条3代氏康の偉い点は堅牢な城づくり以外に地元早川の水を利用して「都市水道」を敷設したことだ。

今でも小田原市内を掘ると、当時の面影を残す「木管」が出てくる。

●城づくりには4つのパターンがあり、輪郭式縄張以外に、連郭式縄=水戸城、方郭式縄張=二条城、円郭式

縄張=田中城、梯郭式縄張=若松城がある。

●日本最大の中世城郭「小田原城」の堀幅は19m、深さ10m。これほど巨大なものはない。

●小田原城に関する絵図はこれまで50件ほど見てきた。絵図そのものは当時秘密性が高かったので制作年代の

特定は難しい。私の場合、絵図にある侍や寺社の名前で年代を推察している。

●絵図の傾向は大別すると①城と城下をしっかりと描くもの②城だけしっかりと描くもの③城下だけしっかりと

描くもの-の3パターンある。

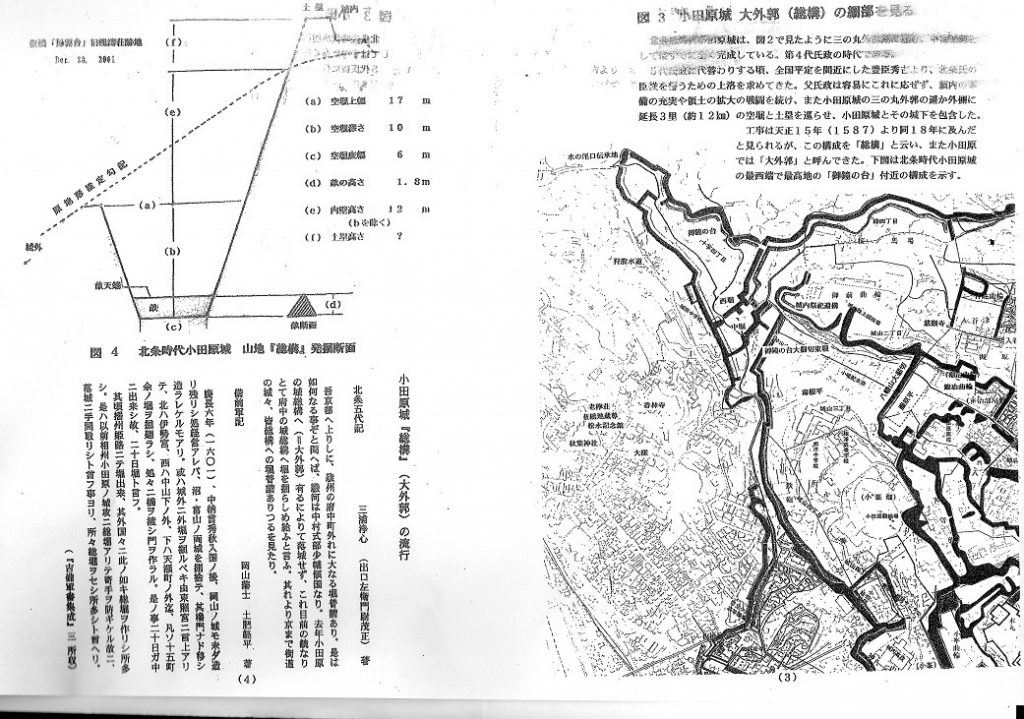

●中世小田原城の発展を外郭で見ると「後期大森氏時代」→「二の丸外郭期」→「三の丸外郭期」→「大外郭

(総構)成立期」と経る。大外郭成立期は小田原城とその城下を取り巻いて空堀とその内側に土塁を平行

させ、総延長は3里(12㎞)に達していた。秀吉の攻撃に備えて天正15(1587)年頃~18(1590)年までの

施工と思われる。

●秀吉攻めに備えて小田原城内に百軒米蔵を作った。北条が滅んだあと、秀吉が米蔵を拝借した。その米蔵は

その後、江戸城紅葉山付近に移ったという説があるが、この件はまだ調べていない。

●関東にあるお城はいつできたか、ほとんど分かっていないが、江戸城と川越城だけは1456年着工したことが

はっきりとわかっている。太田道真・太田道灌の親子で着工し完成は1457年、この記録だけは信用できる。

●江戸城の作り方をみると小田原城と一緒。輪郭式縄張となっている。これは家康が小田原城をみて小田原の人

たちに作らせた。

●その影響で江戸の開発に参加したことを証明する小田原の名残が今も東京日本橋周辺を歩くと「本小田原

1丁目」「伊勢町」「萬町」「青物町」「道浄橋」などとして町名や橋名などに残っている。

●家康は城づくりで小田原城の輪郭式を模しただけでなく、「都市水道」に関しても、神田上水の開発の際、

小田原を模して、氏康が採用した小田原用水の技術をしっかりと踏襲した。

●私がいま気になっているのは小田原戦役の際、小田原に籠城して山王口を守備した三浦浄心のことだ。生前、

天海僧正について自ら浄心寺を建立し逆修塔を建てた。それは上野下寺通りの普門院にあったが、大正年間

に寛永寺に併合されて塔も仏像も行方不明になったままだ。また浄心が80歳で亡くなった時、上野桜木の

凌雲寺に墓が建てられたが、昭和30年代に寛永寺に併合され、その後、西洋美術館が建ったこともあり墓も

所在不明となっている。江戸連の皆さんでこれらのことが分かったら教えてほしい。

【まとめ】小田原城の歴史に関して田代道彌氏は第一人者と称されるだけに2時間の講演の大半は小田原城に終始した。現在御年85歳。小田原高校時代から小田原城に関わったとのこと。連衆から田代講演を拝聴しての感想として「歴史の一断面をきめ細かく証明してもらって大変面白かった」「中世城郭小田原城の築城のノウハウや都市水道用水の敷設の技術が、近世城郭江戸城に引き継がれていたことを知り、ここに歴史ありと感じた」との声が聞けた。(文責・長谷田一平)

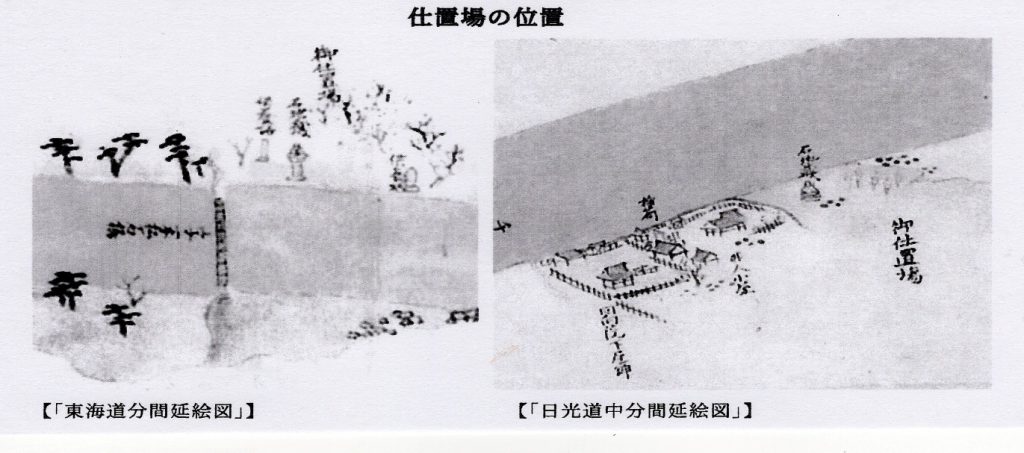

2019年5月講「江戸の刑罰におけるお仕置場の役割-鈴ヶ森と小塚原の空間と機能-」

日 時:5月25日(土) 午後3時~5時

場 所:セシオン杉並 第6・7集会室

杉並区梅里1-22-32

講 師:亀川泰照 氏(荒川区立荒川ふるさと文化館 上級主任学芸員)

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:「華屋与兵衛 高円寺店」 飲み放題つき会費4,000円

報告

できるだけ信用のおける資料に基づき、小塚原・鈴ヶ森の歴史について考える。

・両仕置場は江戸の街の拡大と共に外に出て行った。

小塚原:本町四丁目辺り~浅草鳥越橋辺り~浅草聖天町~寛文7年(1667)小塚原(中村町)

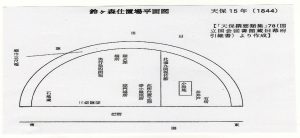

鈴ヶ森:高輪辺り?~慶安4年(1651)鈴ヶ森

・悪地で耕作できない土地、水が溜まりやすい低地などが選ばれた。また、人の通行の多い処に置かれている。

小塚原:草、茫々として、ものすごく、見る人誰か哀れを知らざらん。(盛岡藩増補行程記)

鈴ヶ森:人間の首や手足を切った胴体が、死んだ家畜の腐肉の間に混じって横たわっていた。やせた大きな

犬が飢えて大口を開け、腐った人間の体を食いまわっていた。(ケンペル 江戸参府旅行日記)

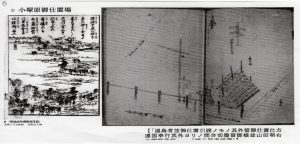

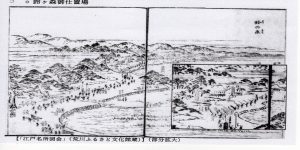

・描かれた仕置場

・埋葬機能の有無

鈴ヶ森には埋葬しなかった。小塚原では、隣に回向院があり埋葬可能であった。

取り捨て-小塚原で埋めて土を掛ける程度。名札なし。

取り片付け-回向院が受け取り、埋葬し、名札をつける。

回向院との契約-土地を借りる名目として永代祠堂料として10両を回向院へ支払う。

・橋本左内の墓

請負料-7両3分、墓代金-6両、玉垣等追加注文、回向料、永代料-5両、施主:弟、総次郎

町奉行と牢屋敷の同心の目に留まり、「余り目立ち候趣」となり、松平家家来が回向院と掛け合い石墓と

玉垣は取り外し、書付(木札か)となる。石墓は寺に預けるも行方不明となる。文久2年(1862)8月11日

の政変により恩赦となり、文久3年(1863)国元福井の橋本家菩提寺善慶寺に二代目の墓が建てられた。

・基本的には、刑死者を供養させない=法的無縁状態、というのが建前。

無縁とは、供養する者がいないという状態、もしくはその遺体が供養できないという状態。

そこで、外向きには回向院の無縁供養、内側では縁者が回向院と契約することで実質供養できた。

したがって、回向院に墓が建てられることになった。

・腑分け(解剖)は回向院に仮囲いを設けて、南北町奉行所の牢屋見回り下役一人ずつ、牢屋敷同心一人が、

取締りとして解剖に立ち会う。過去に遺体の一部を持ち去る事件有り。

・埋葬方法-元々、墓石ではなく「木牌」。遺骨は桶に入っていたが、湿地で浅く埋められていたため腐敗が

進んでいたが、遺骨とともに名前を彫り付けた石があり、改装の際、取り違えることはなかった。

・接待所-小塚原にはなく鈴ヶ森にあった。用途不明だが、立ち合いの役人の居場所ではないかと思われる。

小塚原には隣に回向院があり、そのような場所は不要であったと考えられる。

・馬頭観音-鈴ヶ森の向かい側に馬捨て場があった。柳沢家の家来の馬頭観音建立の嘆願書あり。

・小塚原の馬頭観音供養塔-裏面には「乗馬供養塔」と刻まれている。棺に入った馬の骨も出土。当時、馬や牛

の死骸は決められた場所に捨てなければならなかった。それを非人が皮革に加工していた。それでは供養

できず、裏のルートがあり、小塚原の仕置場では供養されていた。

・明治20年頃迄に江戸時代の刑罰・埋葬形態はなくなる。小塚原では線路建設に当たり、回向院の住職が

石造物・枯骨の移転・改装費用を日本鉄道株式会社に求めている。

鈴ヶ森では払い下げとなり、小池鹿次郎なる者が砂風呂を興し、料理屋、茶屋などが並んだ。

・仕置き場のその後

小塚原

鈴ヶ森

以上。 文責:白石 徹

2018年度総会および4月講「植物に見る江戸らしさ」

日 時:4月27日(土)

14:00~15:00 総会

15:00~17:00 4月講「植物に見る江戸らしさ」

17:00~19:00 懇親会

場 所:日本橋伊場仙ビル7階 会議室

講 師:大場秀章 氏

日本の植物学者。東大名誉教授。理学博士。

「江戸の植物学」「植物は考える:彼らの知られざる驚異の能力に迫る」

「花の男シーボルト」「バラの誕生:技術と文化の高貴な結合」他、著書多数。

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:自由参加。中華料理「龍府」

食べ放題、飲み放題つき会費3,500円

報告

当日、講師・大場秀章氏が配布した資料は別紙の通りA4判で4枚だった。2時間にわたる講演の中で大場氏が話した内容で印象に残ったことは下記の通り。

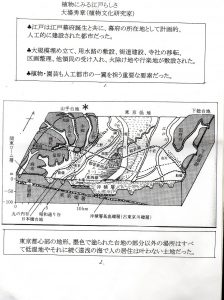

●家光の頃に計画的に江戸の街づくりが進められた

●家光は豊かな情緒性を持った将軍だった

●何よりも植物が大好きな将軍だった

●江戸城の中に様々な植物を植えさせた

●江戸の地形は台地と低湿地に分かれており、低湿地部分は家光の頃に埋め立てられて大名、商家、町人の

居住地となった

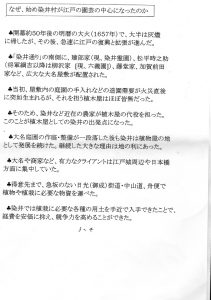

●ソメイヨシノで有名な染井村(現在の豊島区巣鴨、駒込周辺)が江戸の園芸の中心地となった。その理由

は現在の染井通りの南側に建部家(現在の染井霊園)、松平時之助家(現在の六義園=将軍綱吉以降は

柳沢家)、藤堂家、加賀前田家など広大な大名屋敷があったからだ

●当時、植木屋という職業はほとんど皆無だったので、染井村など大名屋敷周辺の近在農家が植木屋の代役

を担った。枝落としなどだけでなく、徐々に庭園を設計して植物を植えて管理するようになっていった

●植木屋は異株間の交配で自然界に存在しない新植物を作出した。また栽培品種を作って大名や豪商に高額

で販売していった

●染井村で一番の植木屋は伊藤伊兵衛という人物だった。伊兵衛は花ガイドカタログ集「花壇地錦妙」を

作成、大名、豪商へ巧みに商売していった

●江戸の花の特徴は乾燥に強く、園芸向き。京都の花と比べると派手で大きい

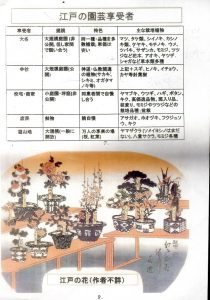

●園芸における江戸時代の技術の特徴は、①山野を探索し、奇種を発見し、栽培する識別眼があったこと、

②変種型や枝変わりを見出し、挿し木、とり木、接ぎ木、異株間の交配など、掛け合わせで新植物を作出、

殖やす技術に長けていたことだ

●江戸時代の園芸の特色は、①日本に野生する植物を最大限に利用したこと、②供せられる植物の多様性さ、

③植木屋、花戸(花屋)、造園業(庭師)などが登場したこと、④特定の階層に限定しない広がりがあった

こと、⑤役者絵などにも利用される大衆的関心があったこと、⑥回遊式庭園、公園、博覧会などが発達した

こと、⑦園芸品種の育種と生産がされたこと、⑧珍花珍草、奇妙奇天烈性に関心があったこと、⑨投機的関心

が芽生えたことだ

●園芸を楽しむ場所は大名屋敷の庭園や寺社庭園、商家の坪庭、遊山地など様々

●江戸の人々が園芸を楽しむ様子は、歌川広重の浮世絵などに多く描かれている

●日本の園芸の特徴は、鉢物と植物の組み合わせに力を入れていたこと。その代表は盆栽。庶民は腕自慢を

競った

●シーボルトは日本の植物に魅せられて、ヨーロッパの庭園を変えようと様々な植物を持ち帰った。その痕跡

がドイツ、スイス、オーストリアなどの公園などに今も残る

【まとめ】江戸時代は多様性に富む時代だったが、花の分野もそうだった。園芸の技術ひとつとってみても花を楽しむために、挿し木、接ぎ木、異株間との交配などと多様な手法が試みられていた。講演のタイトルが「植物にみる江戸らしさ」となっていたので、「らしさとは一体何なのか」に関心を持ったが、大場先生の講演を聞いて腑に落ちた。講演後の感想として連衆から「江戸時代は本当に不思議で魅力的な時代だ、奥が深い。今よりも花を愛でる、文化を愛でる気持ちがあったことが大場先生の講演を聞いて改めて思った」と語った中にその淵源があるような気がした。(文責・長谷田一平)

2019年3月講「利根川水運で栄えた木下(きおろし)河岸の探訪」

水運(木下~手賀沼間1時間)を満喫し、木下河岸の盛衰史を学び、かつ地元の人達との交流が楽しめそうな企画です(桜と菜の花も見れそうです)。

集合時間:3月30日(土)午前10時6分

集合場所:JR成田線「木下駅」北口駅前広場

(JR常磐・成田線快速成田行き。上野発9時3分~日暮里9時6分~松戸9時23分~柏9時32分~

我孫子9時37分~木下10時6分着)

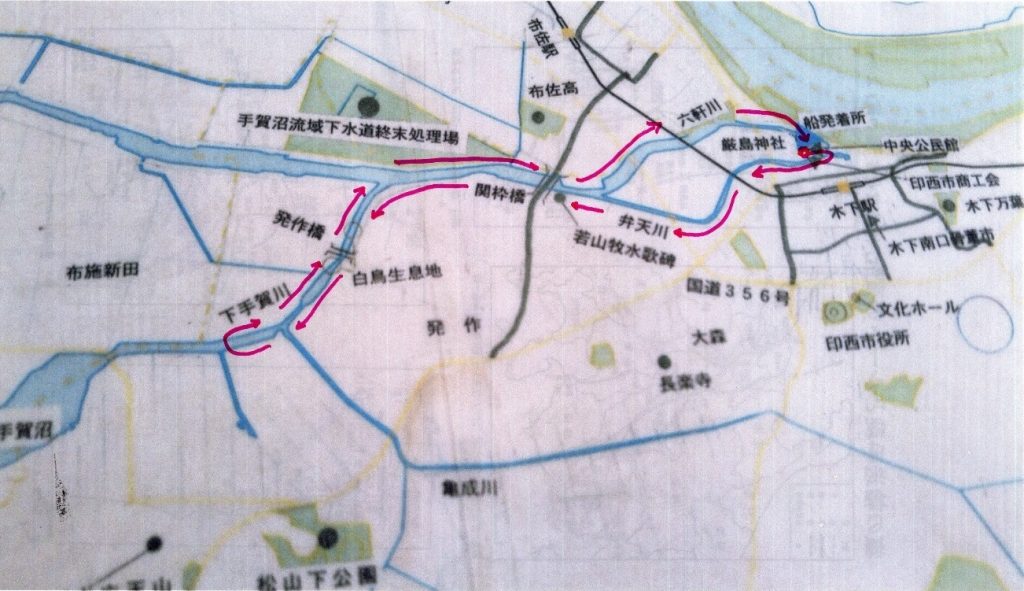

参加人数:44人まで。木下~手賀沼間の遊覧船(11人乗り)を2艘チャーターし、参加者をA・B二班に分け、

乗船組と講座受講組(村越講師)をそれぞれ1時間ずつで交代する。

日 程:10時半~11時半・・・A班遊覧船&B班講座受講(中央公民館)

11時半~12時半・・・B班遊覧船&A班講座受講(中央公民館)

12時半~13時・・・利根川堤防散策・木下河岸跡見学

13時~13時45分・・・柏屋で昼食(「蕎麦+ミニ丼(野菜・かつ・肉)セット」or「天ぷら蕎麦」)

13時50分~14時20分・・・吉岡まちかど博物館見学(館内15分、庭15分で二班交代)

14時半~16時・・・木下交流の杜歴史資料センター(博物館)見学。公園から利根川を見る。

木下貝層(国天然記念物)見物

16時半頃木下駅に到着・解散。16時37分の成田線で帰宅の途

参加費:会員2,500円(乗船代1,000円/人・昼食代1,050円~1,100円/人・入館料100円/人・その他)

非会員:3,000円

その他:会員及びその家族優先。満席(44人)になり次第、締め切ります。

報告

小さな遊覧船のため、会員は遊覧船乗船組と公民館での講演受講組と2組に分かれた。遊覧船も2艘に分かれて乗ることになった。遊覧船は木下の中央公民館の前から出発し弁天川を上り、下手賀川に入り、手賀沼の手前でUターンして川を下り、六軒川に入り、出発点に戻る約1時間のコース。

中央公民館では、木下河岸の盛衰史について木下まち育て塾副会長の村越博茂氏に利根川の水運の変遷とともに変わっていく様子を学んだ。特に川蒸気船やそれを支配した吉岡家の盛衰などは興味深かった。

A班とB班が合流して利根川土手を散策、木下河岸跡を見学し、昼食場所の柏屋へ向かう。

吉岡まちかど博物館は、隆盛を誇った吉岡家の庭の一部と蔵を資料館に改装したもの。

木下交流の杜歴史資料センター見学 利根川を眺む

木下貝層(貝の死骸が積み重なって層となり化石化して隆起して地上に現れたもの)

以上。 文責:白石 徹

2019年2月講「一人旅の魅力~塩の道と酒街道」

日 時:2月16日(土) 午後3時~5時

場 所:日本橋伊場仙ビル7階 会議室

講 師:宮原一敏 氏(江戸連会員)

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:自由参加。中華料理「龍府」を予定

食べ放題、飲み放題つき会費3,500円

報告

<塩の道>

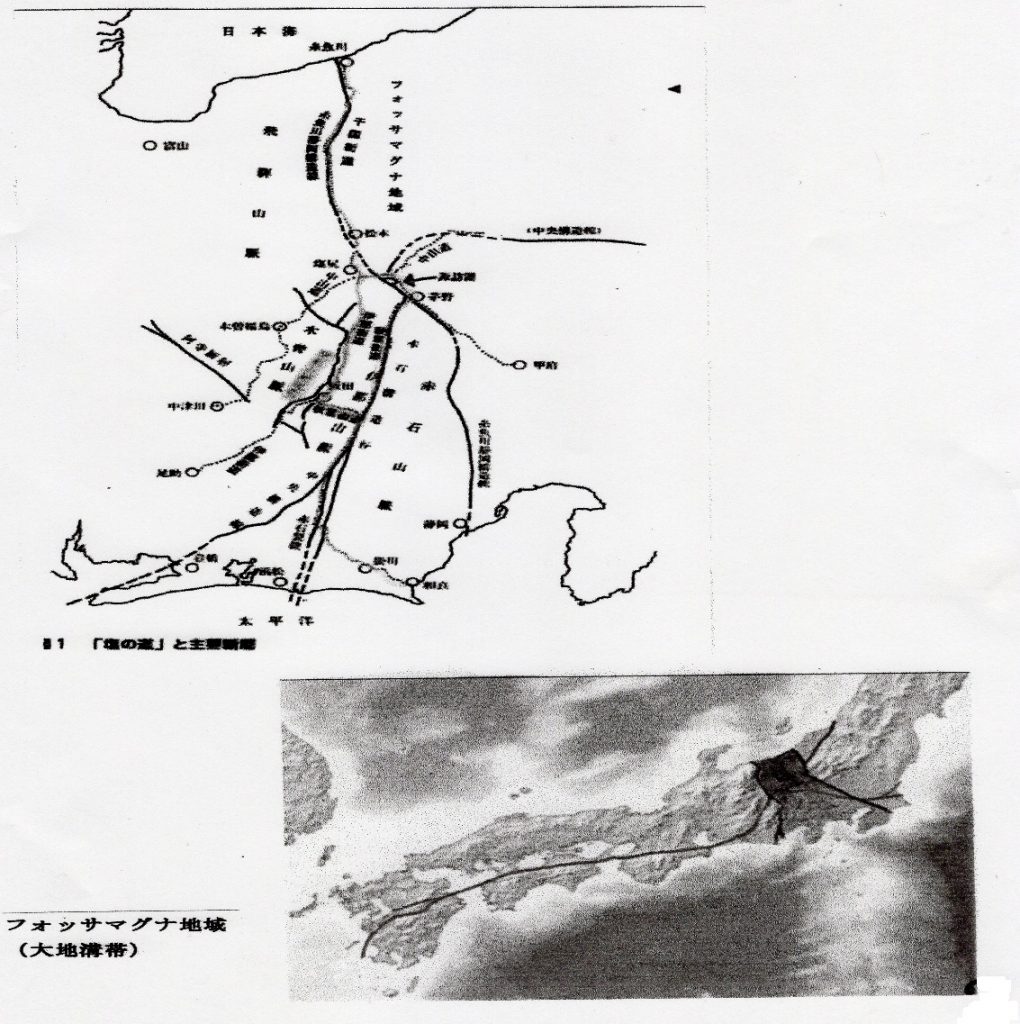

講師は以前長野県伊那市に単身赴任していたことがあり、四季の移ろいを強烈に感じさせる伊那谷の景色に魅せられた。高遠小彼岸桜、天竜川や木曽駒ケ岳などの美しい写真を紹介。また伊那谷の特徴として、上場していないが、養命酒や伊那食品(カンテンパパ)など優良な企業が沢山存在するという。さらに魅力なのは、井上井月(せいげつ)という、芥川龍之介がうなり、山頭火が憧れた漂泊の俳人がいたという。井月は徘徊しながら伊那谷にたどり着き、その魅力に惹かれて30年ぐらい住みついた。井月の歌碑の一つに「どこやらに田鶴のこえ聞く霞かな」の句がある。このように、伊那谷は魅力にあふれた場所だそうで、週末にはしょっちゅう外に出たそうであする。美しい写生と共に講師の思いを述べたエッセイ集「伊那谷と私」という本を出版したが、南信の本ランキング1位となった。伊那谷は中央構造線と糸魚川静岡構造線が交わるところにある。塩の道は、この断層に沿って太平洋側の御前崎から日本海側の糸魚川までを結んだ東経38線上にある。

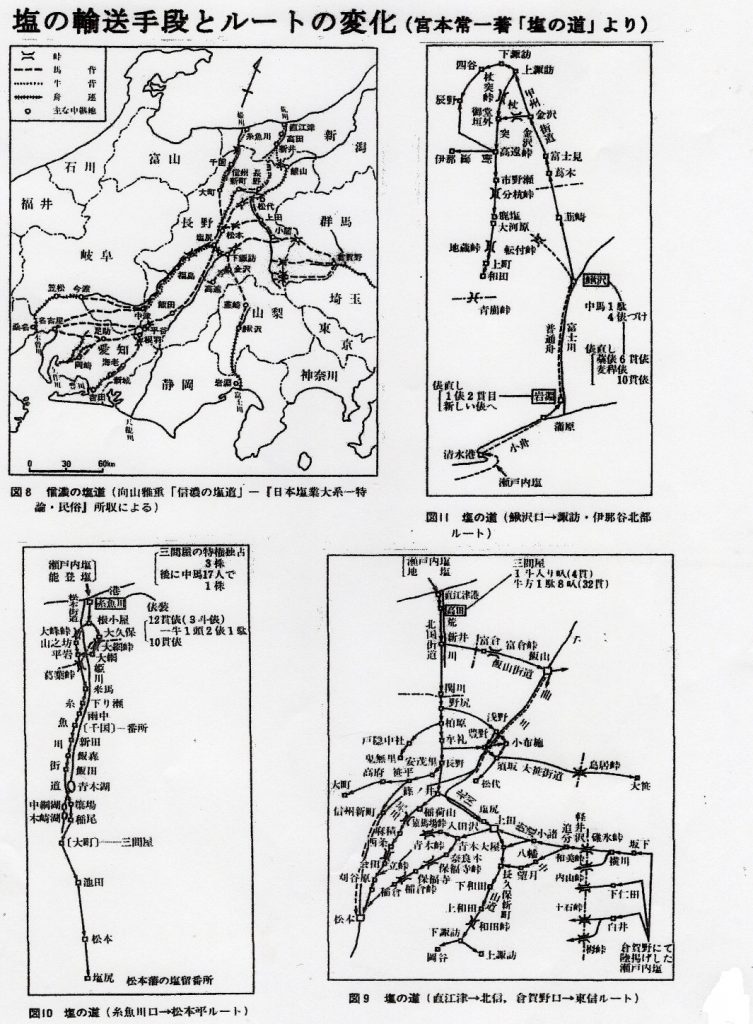

塩の道は海運や道路の発達に寄って時代とともにそのルートが変わっているが、いずれも海岸から内陸へ向かう道で、日本一長い塩の道は新潟県・糸魚川〜塩尻までの北塩道と、静岡県・御前崎〜塩尻までの南塩道が塩尻で繋がった全長350kmである。

講師は、塩の道350kmを2005〜2007年の4~5月の連休と最後は8月を利用し3年間で踏破した。その中で、大変怖い思いをしたエピソードを2件紹介すると、1件目の出来事は、善知鳥(うとう)峠を越える時に、近道を取って歩き始めると、巨大な採石場に迷い込んだ。その採石場は周囲を石で囲まれ、天高く、地深く掘られており、高温多湿で、我が身の小ささ、儚さに恐怖を感じ、やっとの思いで出口を探し地獄のような所から脱出することができた。

2件目は、北小谷から平岩に抜ける「天神道」で、草深い中を歩き進んでいると道に迷ってしまった。引き返そうと後ろを振り返ると景色は始めて見る景色で帰り道が判らない。必死であたりを探すと、折れた木が見つかり、近くに踏みつぶされた草を発見してホットする。また、つり橋などは、大概金具が錆びているか、木が腐っていたりして危険であるし、トンネルは真っ暗の中を一人で歩いて自動車とすれ違う時などは生きた心地がしなかったという。

塩を背負って運ぶ人を「ボッカ」といい、また牛に背負わせて運ぶ(陸船)の姿が「善光寺道名所図絵」に描かれている。

講師は、塩の道の一人歩きから見つけたものとして「小欲知足の精神」「自分を知る」を挙げる。偉大なる自然の中に自分を落とし込んで、一歩一歩足元を見つめながら歩いて行く。

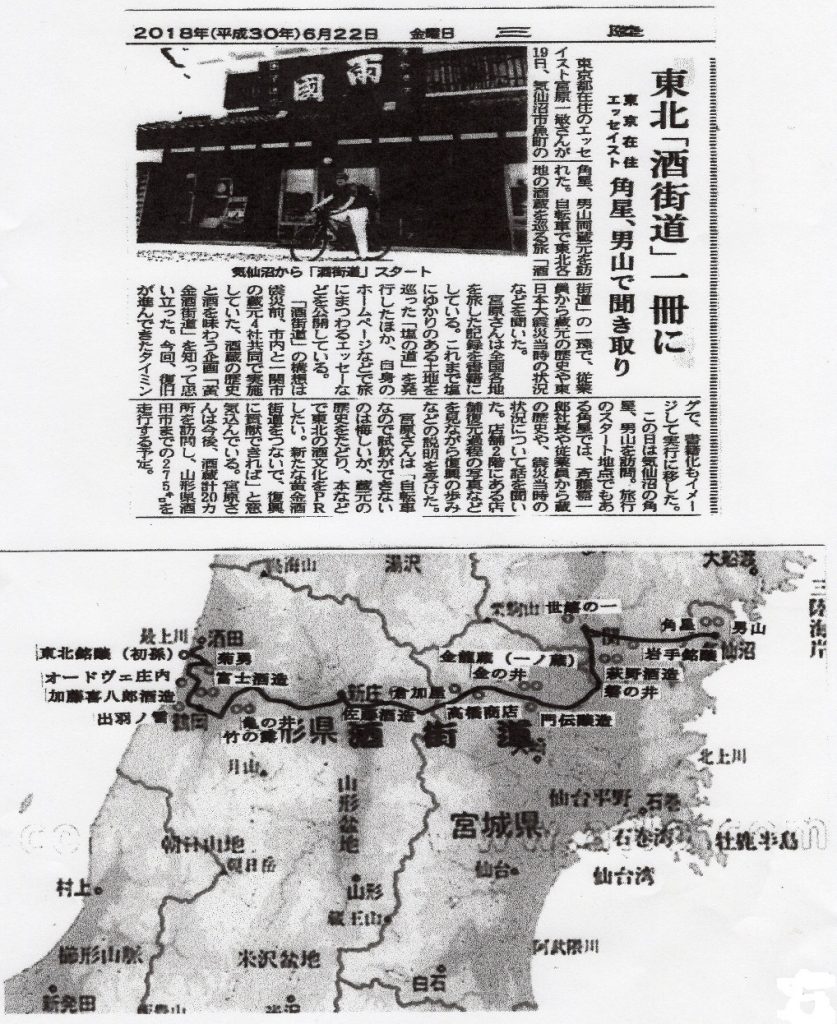

<酒街道>

塩を舐め(塩の道)、鯖を食えば(鯖街道)残るは酒だろうと、友人達にも唆され、酒街道に挑戦しようと調べてみたが、酒街道なるものはありません。しかし、いろいろ検索するうちに、気仙沼市と一関市間にある蔵元4社で共同ブランド「黄金酒街道」を販売する企画があることを知った。そこで、地図上を気仙沼から一関への道を更に横に伸ばしていくと、何と日本海側に「酒のたんぼ」と書かれた酒田市があった。一関〜酒田間は芭蕉も歩いた道です。徒歩で行くと20日ほどかかりそうで、さらに酒蔵は街道沿いにはなく少し離れたところにあるケースも多いので独り歩きはリスキーと判断し、家族からの体力に対する心配もあり、自転車で行くことを決断、4泊5日の行程で実施。

サイクリングジャパンクラブに加入すると、ヤマト運輸が自転車を目的地まで運んでくれる「輪行サービス」がある。一人サイクリングで行く際には、街道沿いの自転車屋のリストを作っておくことは、走行中に万が一の自転車トラブル解消のためにも必携品のようです。

自転車なので試飲はできませんが、酒蔵20か所を訪問、それぞれの地域の歴史や特徴などを学ぶことができ、東北地方の酒蔵で、太平洋側、中央部、そして日本海側と大きく三つの地域における違いを分析していました(酒蔵での話や分析結果は省略)。

<特記>

講師が酒街道から持ち帰った山形県・鶴岡市羽黒町「竹の露酒造」の銘酒「白露垂珠」(純米吟醸)を講演の後の懇親会の席で、皆さんで堪能しました。

以上。 文責:白石 徹

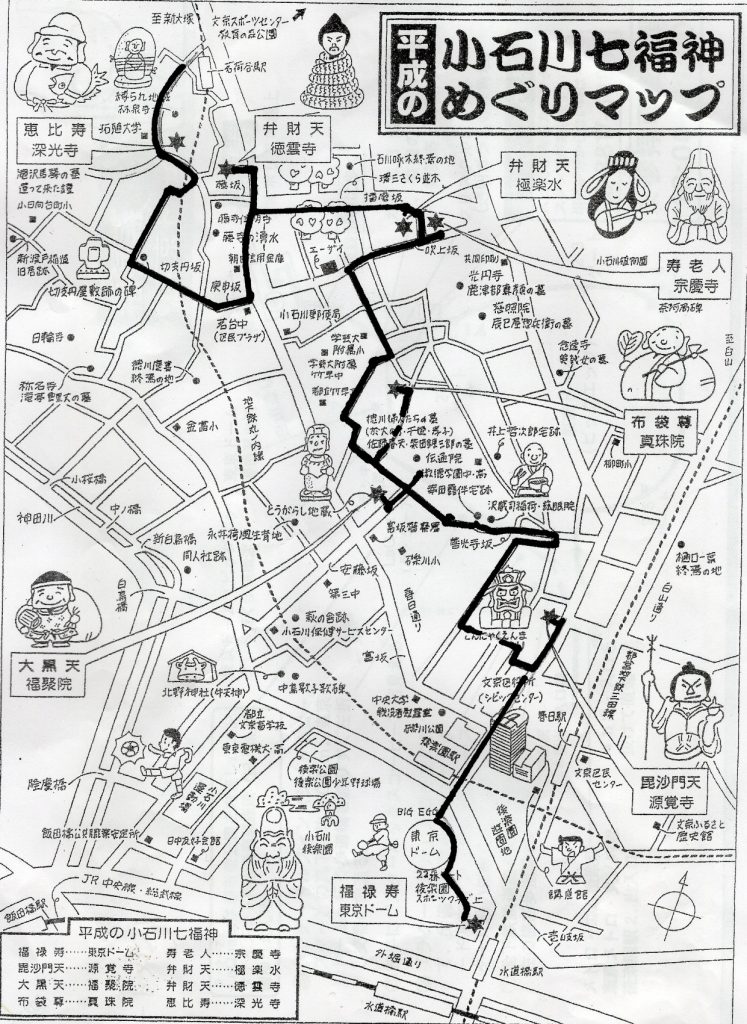

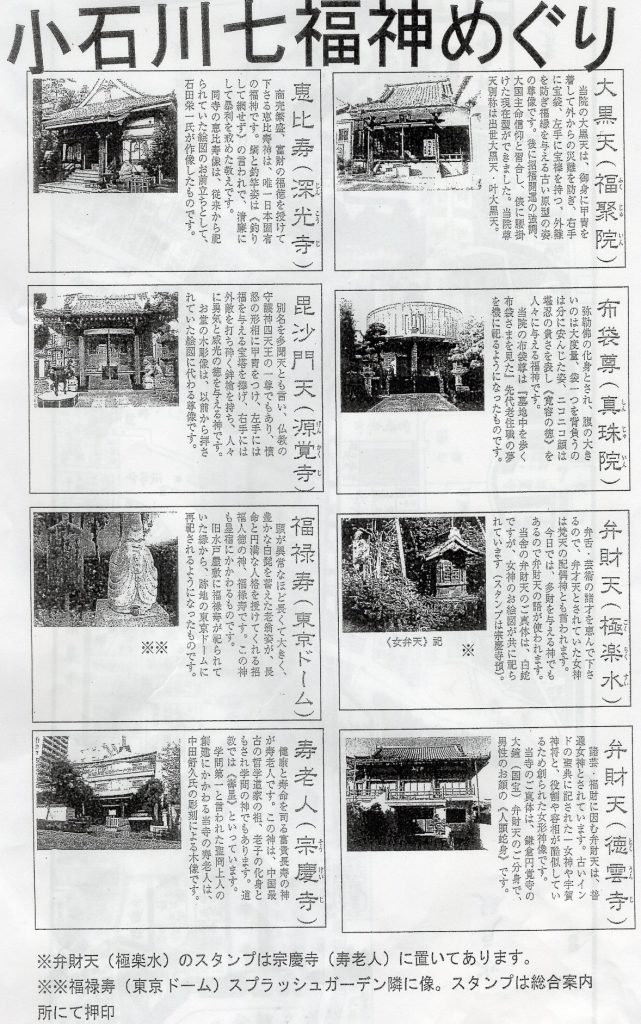

2019年1月講「小石川七福神巡り」

集合時間:1月5日(土)午前10時

集合場所:地下鉄丸ノ内線「茗荷谷駅改札口」

コース:茗荷谷駅~深光寺(恵比寿)~蛙坂・切支丹坂・庚申坂~徳雲寺(弁財天)~播磨坂~

極楽水(弁財天)~宗慶寺(寿老人)~真珠院(布袋尊)~百人坂・伝通院~福聚院

(大黒天)~沢蔵司稲荷・善光寺坂~堀坂~源覚寺(毘沙門天)~東京ドーム(福禄寿)

(約2時間~2時間半のコース)

参加費:会員1,000円、非会員1,500円

昼食&新年会:丸ノ内線「後楽園駅」ビル6階「北海道」。食事&飲み放題で3,300円

2018年12月講「江戸の芸能と忘年会」

日 時:12月15日(土) 午後1時半~7時半

場 所:堀切菖蒲園静観亭

企 画:13:30~15:00 投扇興(自由参加、無料)

15:00~16:30 講

かっぽれ:鈴乃家梅奴(鈴乃家流かっぽれ家元、会員)

江戸語り&紙芝居:寿々方(江戸がたり家元、会員)

落語:花伝亭長太楼師匠(会員)

17:00~19:30 忘年会

会 費:講2,000円+忘年会3,000円=5,000円

その他:原則、会員及びその家族優先。席に余裕がある場合、非会員の参加も可。

非会員参加の場合+500円

報告

・投扇興

・鈴乃家梅奴

笛 三味線

(踊り)深川 かんちろりん

・江戸がたり 寿々方

紙芝居「曽根崎心中」「瞼の母・番場の忠太郎」

・落語 花伝亭長太楼 「佃祭り」

・忘年会 歌声喫茶同好会のパフォーマンス

・二次会 カラオケ大会 12名参加 (写真略)

2018年11月講「ゴッホ事情今・浮世絵との出会い」

日 時:11月25日(日) 午後3時~5時

場 所:日本橋伊場仙ビル7階 会議室

講 師:吉屋敬 氏(オランダ在住画家・作家・ゴッホ研究家・フリーランスジャーナリスト)

オランダ芸術家協会正会員。日本旅行作家協会評議員。

1965年オランダに留学。1973年(故)ユリアナ女王戴冠25周年肖像画展で女王の肖像画を描く。

以後オランダ、ベルギー、アメリカ、日本等で展覧会、講演会、イベント企画等で活躍中。

作品のコレクション:ハーグ市立美術館、ライデン大学、佐倉市立美術館、鎌倉市(除、個人)

アムステルダム日本人学校、ロッテルダム日本人学校、等々。

著書:「楡の木の下で=オランダで想うこと」「母の秘蔵の絵」「みずうみの家」

「ネーデルランド絵画を読む」「青空の憂鬱-ゴッホの全足跡を辿る旅」

その他共著多数。

講演内容:一部 Up to dateなゴッホの今事情

二部 浮世絵との出会いと影響

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:講終了後自由参加。中華料理「龍府」伊場仙ビルより徒歩3分

食べ放題、飲み放題つき会費3,500円

報告

*ゴッホはどのようにしてゴッホになったか?

・アムステルダム国立美術館で「浮世絵とゴッホ」の展覧会が開催された。

・ゴッホが浮世絵と出会わなかったらゴッホにならなかった、ということを示している展覧会であった。

・吉屋さんは、この展覧会でゴッホについての講演を行った。

・アルルで耳を切った後の4枚の絵について:この落ち着いた筆使いは、浮世絵から学んだものである。

・パリ近郊の精神病院にいた頃の最晩年の絵は、その筆法は荒れたものであった。調子の良い時と悪い時では

極端に違いがある。

・アントワープに行った時に浮世絵と出会い、何枚か買い求める。

・パリに行き印象派と出会い目覚める。

・その後、精神を病み、すべての人に拒否されていると感じるようになる。

・弟テオの援助でアルルに黄色の家を借りる。画家達の集う協同のアトリエにしようと考えていた。

・どうもゴッホは浮世絵が共同作業で出来ていると勘違いして、画家たちの共同制作を目指したようだ。

・テオの資金援助で、黄色の家に来た画家には月200フランを与え、その代わりに描いた絵の1枚をテオに

渡すという条件を付けていたが、誰も来なかった。

*ゴッホとゴーギャン

・貧困で食べ物にも困窮していたゴーギャンだけが、この条件に惹かれてやってきた。

・しかし彼らは、この黄色の家の中で論争を繰り返していた。

*ゴッホの耳切り事件

-ゴーギャンの証言―

・12月24日ゴッホは剃刀を持ってやって来て、自分に切りつけた。身の危険を感じて逃げ出し、その日は

ホテルに泊まった。翌日かえって見ると、ゴッホは前夜耳たぶを切り落とし、それを娼婦に与えた。

・これはゴーギャンの証言のみで他に誰も証人はいない。

・2017年この事実は覆された。

・ゴッホの伝記作家が、ゴッホを診たメイ博士に手紙を書き、その返事が来た。

・ゴッホは耳たぶではなく、耳全体を切り落としていた。

*ゴッホ病気は何だったか?

・恐らく、境界線人格障害(B.P.D.)であったろうと思われる。

・気分のムラが激しい。正邪を極端に考える。妄想の中で棄てられることを恐れ、強い不安感を持つ。見捨て

られたと感じて発症し自殺を図る。

・最晩年の「自画像」は安定している。

・渦巻の絵は渦巻く大気を表し、彼の狂気ではない。

・「狂気の人」の絵は一見、雑に見えるが、よく観察して描かれている。

・「ガッシュ博士」の絵のブルーと赤の色は、浮世絵から学んだものである。

*ゴッホの自殺

・ゴッホがアルルからパリへ戻って来た時に、テオが画商を辞めるという相談を家族で行っていた。テオは

画商の方針に反して、当時まだ認められていない印象派の絵を1,000点ばかり売りまくっており、画商から

クレームがついていた。テオの妻は、テオが画商を辞めることに強く反対していた。さらに彼女がゴッホの

作品を居間に架けていなかったことでゴッホと論争になり、ゴッホは疎外感を抱き、また自分は見捨てられ

ていると思った。ゴッホはオーベル・シュール・オワーズという田舎町の、唯一の小さなレストランの2階

に住んでいたが、そこで左脇腹をピストルで打ち抜き、そして腹に弾を残したまま外出し、やがて部屋に

戻り息を引き取った。1890年ゴッホ37歳。

・自殺者の葬式は教会では許されない為、1階のレストランで行われた。

壁にゴッホの絵を掛け、葬儀の後、出席者に譲られた。ゴッホは近くの教会の共同墓地に埋葬された。

*テオの死

・テオは7月にゴッホの葬式を行い、9月にその遺作展を行い、翌年1月25日に梅毒の悪化によって死去した。

・1914年テオの妻ヨウが、ゴッホとテオの書簡集を発表、大変な評判となる。

・テオの墓をユトレヒトからゴッホの横へ並べて埋葬し直した。

*ゴッホと江戸

・ゴッホは1852年生まれ。これは安政元年。

・1867年大政奉還

・1868年明治維新:ゴッホ15歳

・1869年(明治2年):ゴッホ16歳、ハーグの画商で働き始める。

・1885年(明治18年):アントワープで浮世絵に出会う。

・1886年(明治19年):ゴッホ33歳、パリへ移住。本格的に浮世絵を収集。

・ゴッホがパリに滞在したころは、ジャポニスム全盛であった。

・1890年(明治23年):ゴッホ37歳、逝去。

・27歳から絵を描き始め、死ぬまでの10年間でその作品は2,000点に及ぶ

*ジャポニスム

・1867年パリ万国博覧会。日本政府、薩摩藩、鍋島藩が出展。

・1873年ウイーン万国博覧会。日本政府と民間が協力、「起立工商会社」を設立。日本美術を紹介する。

・サミエル・ビーム(ユダヤ系ドイツ人、フランスに帰化)なる人物が、日本の美術品を売りまくった。

ゴッホは、此処に通い600点の浮世絵コレクションを作り上げた。

・林忠正なる人物がいた。パリ万博の通訳をしていたが、その後日本の美術品を扱う。

クオリティの高いものを扱い、正しい日本文化を伝えようと努力していた。一方で彼は印象派の作品を

集めていたが52歳で亡くなり、ビームの手で売り捌かれた。

・パリに留学していた黒田清輝に法律の勉強を辞めさせて絵画の道に行かせたのは林忠正である。

・「パリ・ルストレ」という日本美術の本に林が論文を載せているが、その本の表紙の美人画の挿絵を

ゴッホが模写している。

・当時のアカデミズムの主流は宗教画や歴史が出会った。それに対して印象派は自然や身近なものを対象

とした。アール・ヌーボ(新芸術)と称する。

・シャルルブラインド―補色の原理。色を混ぜないで、隣に置くことで網膜の中で混ざる、印象派が考え出し

た。

・クレポン絵。紙を縦・横、皴にして圧縮すると色が濃くなり重厚さが出る。

・ゴッホはクレポン画を好み、その感じを油絵の筆使いで出そうとした。

・浮世絵にはヨーロッパの絵にはない色の配合が取り込まれており、ゴッホはその色を学び取ろうとして

いた。

・マネは浮世絵には影がないことに衝撃を受けた。

・広重の「鯉幟と富士山」「水道橋」「亀戸の梅」などに見られる手前を大きく描く遠近法も彼らにとって

は、目新しいものであった。

・浮世絵は彼らに、色・構図・遠近法・線などで多大な影響を与えた。

*ひまわり

・ゴッホはゴーギャンがアルルへ来る以前、ゴーギャンの影響を受けたくないと考えていた。

・5枚のひまわりを描いている。

・東京・ロンドン・アムステルダムにある。

・ゴッホはロンドンにあるひまわりを一番気に入っていた。他はそれの写しである。

・東京にあるひまわりの偽物説

ゴタゴタしている、絵の上の部分に空間がある、サインがない、など。

粗いジュートのキャンバス地に下塗りせず、厚塗りで描かれている。これはゴーギャンが好んだ手法で、

ゴーギャンと一緒の時に描かれたと考えられる。また鑑定の結果、絵の上の部分は買い手が後でつぎ足した

ものと判明。-これは本物である。アムステルダムの絵はその後から描かれたもの。

*その他

・ゴッホの絵には、麦・糸杉・コブヤナギが描かれる。

・北斎の絵に草だけや、根だけを描いたデッサンがあり、ゴッホも麦だけを描いた。

・植物の部分だけを描くという手法は、ヨーロッパのこれまでの絵画にはないものでありゴッホは浮世絵の

影響を強く受けているといえる。

以上。 文責:白石 徹

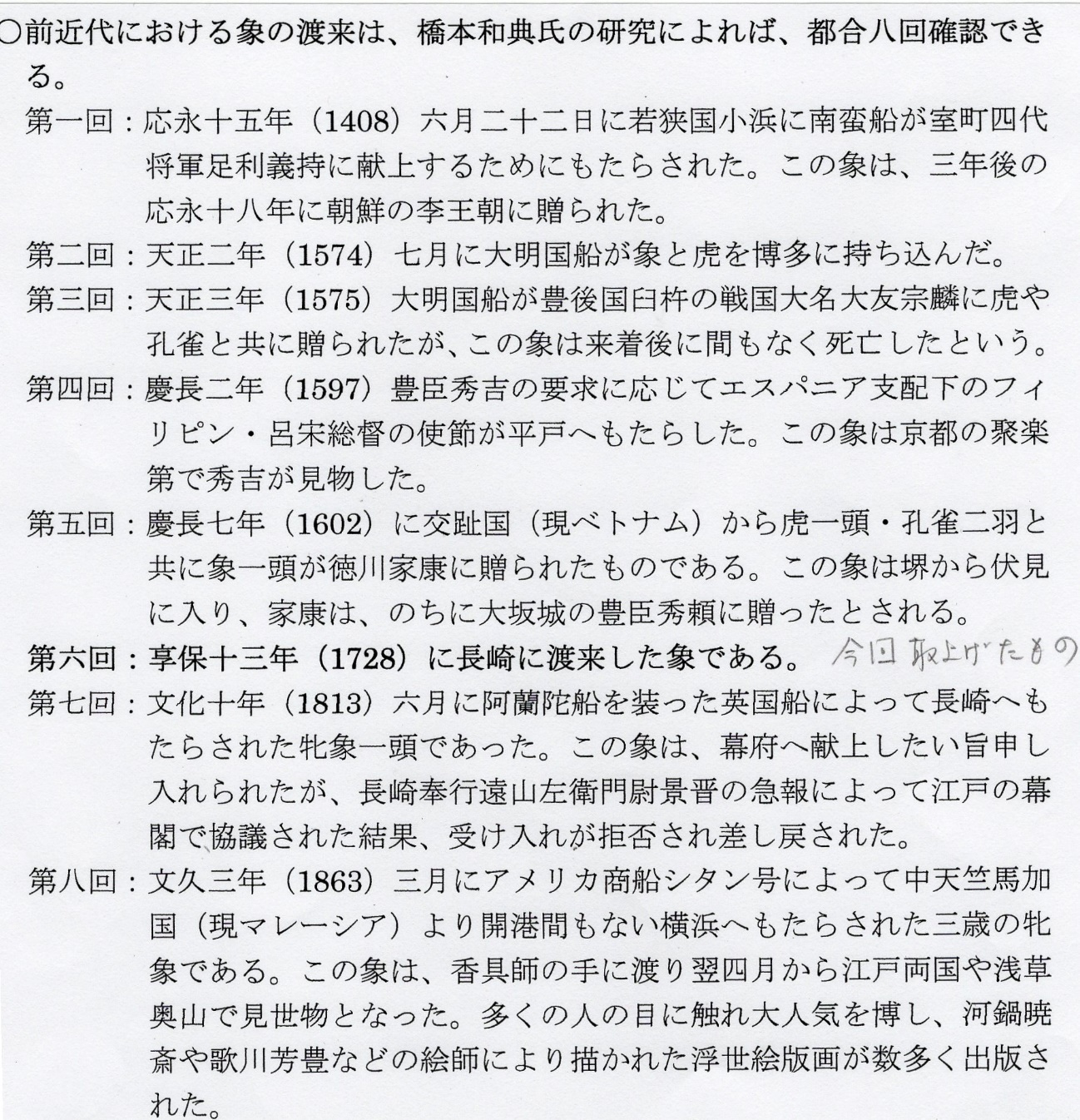

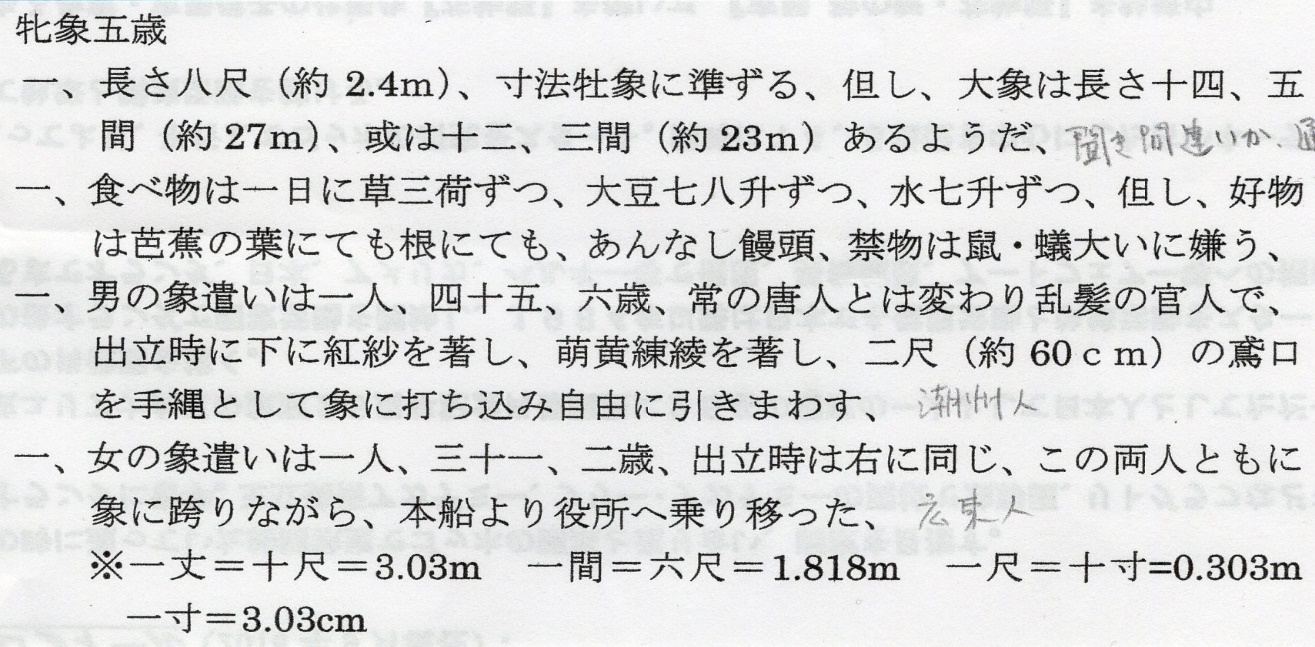

2018年10月講「象、旧街道を歩いて江戸へ」

日 時:10月20日(土) 午後3時~5時

場 所:日本橋伊場仙ビル7階 会議室

講 師:大谷眞範 氏

岡山在住。五街道をはじめ旧街道を歩き(総延長2,677㎞)、「旧街道を歩く」を出版。

徳川吉宗の時代にベトナム~長崎~京都~江戸へ旅をした象の話を旧街道の旅と重ね合わせて語る。

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:中華料理店「龍府(ロンフ)」(以前の「天豊」と同じ場所)

食べ放題、飲み放題。一人3,500円

報告

*徳川吉宗が所望したと言われる。何故か?

・吉宗は海外へ興味があった。また軍事用としても興味を持った。

・徳川傍系から将軍になったため権威付けを狙った。

・宝永地震、富士山噴火、京都の大火、大坂の大火と災害が頻発、明るい話題でのデモンストレーション

効果を狙った。

・当初、神の使いとしての白象を希望したが叶わなかった。

*船体 長さ39M、幅6.6M、高さ4.3M

*ベトナムから37日間掛かって長崎へ到着。唐人屋敷の象小屋へ入った。

*象小屋2ツ、7.9M×3.9M

*関門海峡は石を運ぶ平らな船を使用。

*船の揺れで象が暴れるので、その後は瀬戸内海を避け陸路を進む。

*大阪に3日間逗留

*京都で中御門天皇に天覧。天皇に会うため殿上人の資格である従4位の位を賜ったとの由(真偽不明)。

天覧の日4月28日は象の日となる。

*坂道には砂を撒く。橋は補強。犬や猫を見ると驚くので家内へ入れる。一丁毎に清水を用意する。川は

歩きまたは船で渡す。船は川が見えないように筵で囲う。

*桑名は使わず、中山道へ。途中姫街道に象なき坂と呼ばれる急坂がある。

*箱根は1泊の予定が4泊掛かった。

*餌代の費用が嵩み、象も大人になると狂暴になり世話人が殺されるという事件も起きたので民間へ引き渡し

をアナウンス。年間130両の飼育料、見世物OK。

*現在の中野旭丘公園あたりに見世物小屋を開く。その他に糞を漢方薬として売り、三色饅頭や一文饅頭

などを売る。

*死亡原因は栄養失調との説あり。

*骨や牙を見世物として評判になる。

*昭和20年5月25日東京空襲

以上。 文責:白石 徹

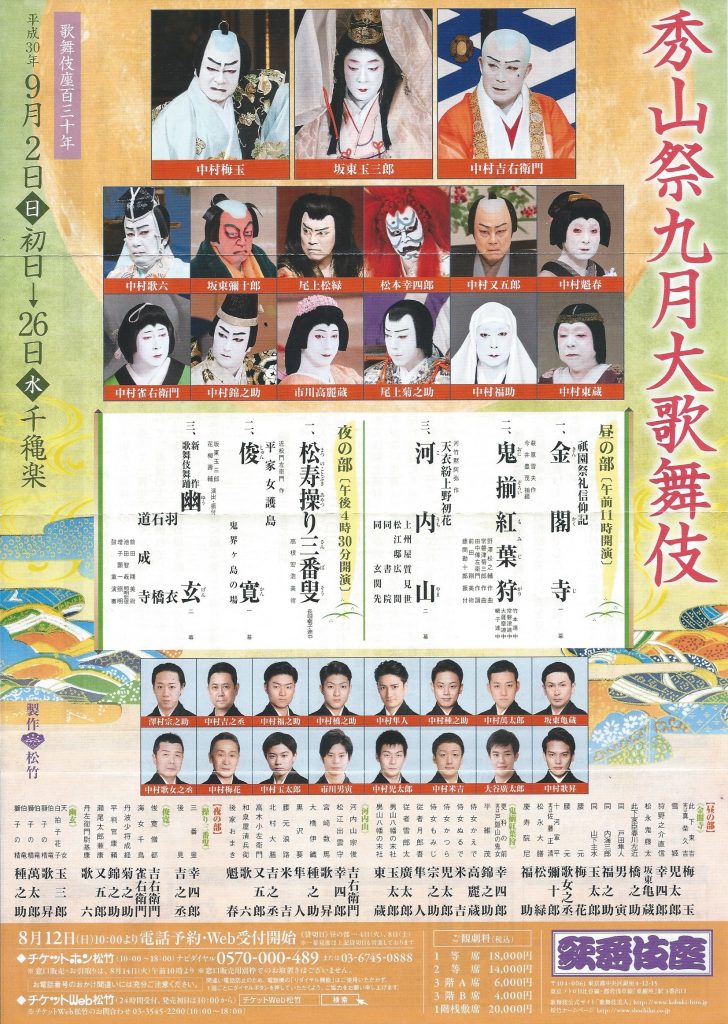

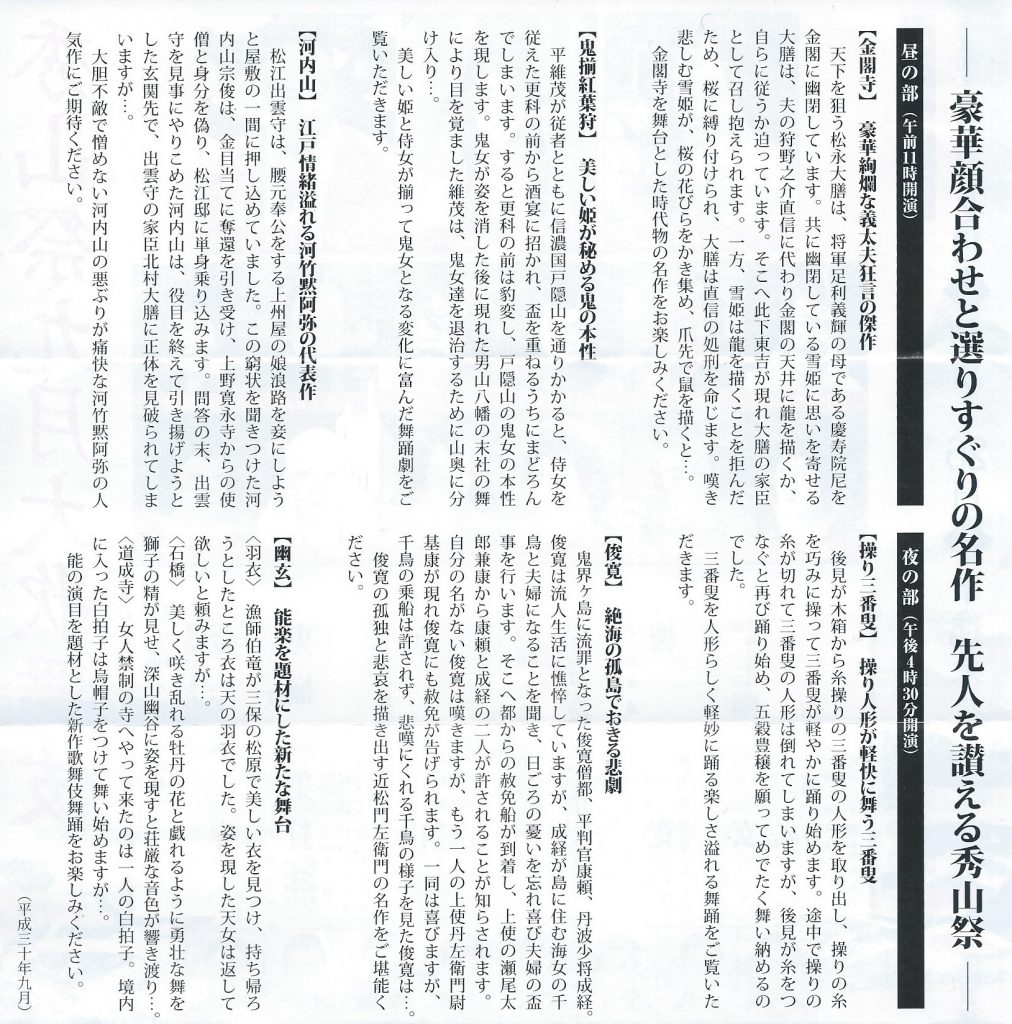

2018年9月講「歌舞伎鑑賞」

日 時:9月9日(日)10時半 歌舞伎座正面集合、11時開演(昼の部)

場 所:歌舞伎座

演 目:金閣寺、鬼揃紅葉狩、河内山

出 演:中村梅玉、松本幸四郎、中村吉右衛門他

会 費:会員・非会員共 6,000円

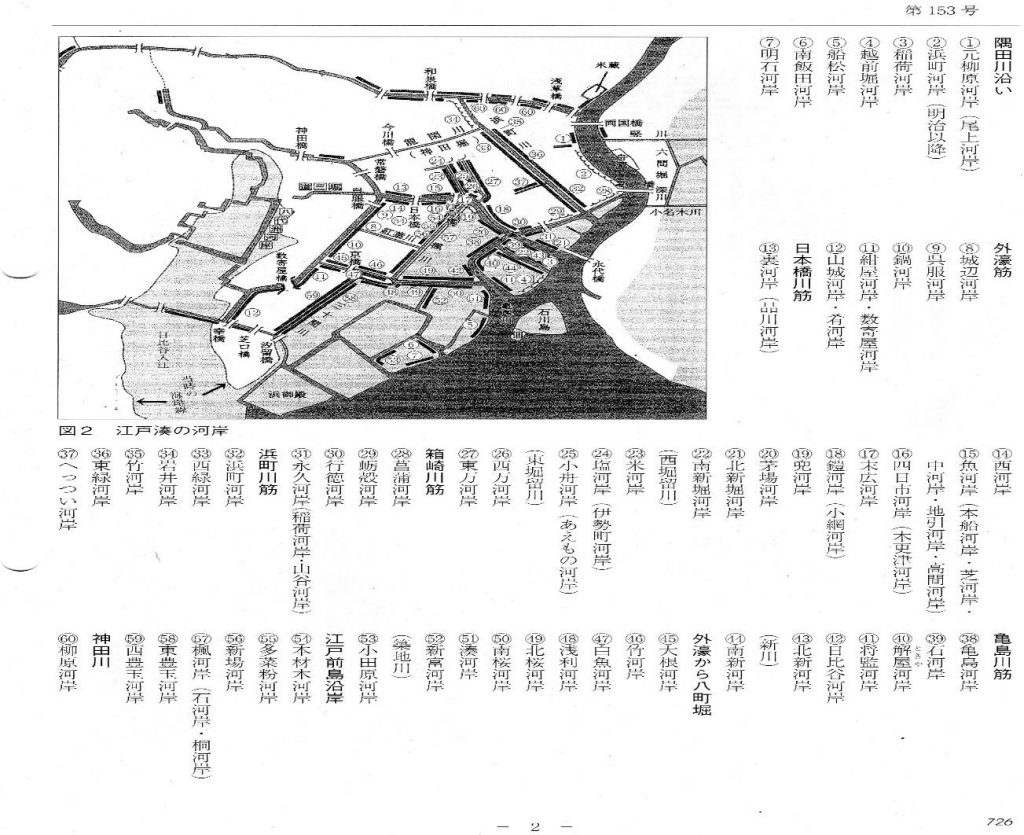

2018年8月講「江戸の水運と河岸」

日 時:8月25日(土) 午後3時15分~5時

場 所:高井戸区民センター

講 師:菅原健二 氏

東京都中央区立京橋図書館司書・地域資料室担当

江戸(東京)の都市史研究家として有名、特に川に精通。

主な著書「川の辞典 江戸・東京23区編」「川の辞典 多摩・東部編」

「川跡からたどる江戸・東京案内」

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:「あいたか」九州・沖縄ダイニング(区民センター横)03‐3333-4414

飲み放題付き、一人4,000円

報告

・江戸は現在の地面の4メートル下にある。江戸期は天災や火災があり、次第に埋もれていった。現在はアスファルトで覆われているため、堆積することはない。

・かって、江戸・東京の街中には、多くの運河や入堀が張り巡らされていた。

・関東大震災の帝都復興事業で基本的街区、道路、橋が決められた。

・東京オリンピックが開催された1960年代から最近の都市開発によって、水路と水辺空間が失われ街区が大きく変わろうとしている。

<江戸の特徴>

・臨海部の都市。水運は当時唯一の大量・高速輸送手段。

・低地の埋め立てによる都市建設は下水の処理が問題であり、そのための町割りが優先。

・江戸が全国の政治と軍事の中心となり、経済活動も活発化。大量の資材や物資の輸送が必要となり、運河と河岸地を利用した都市造りが行われた。

江戸湊の河岸

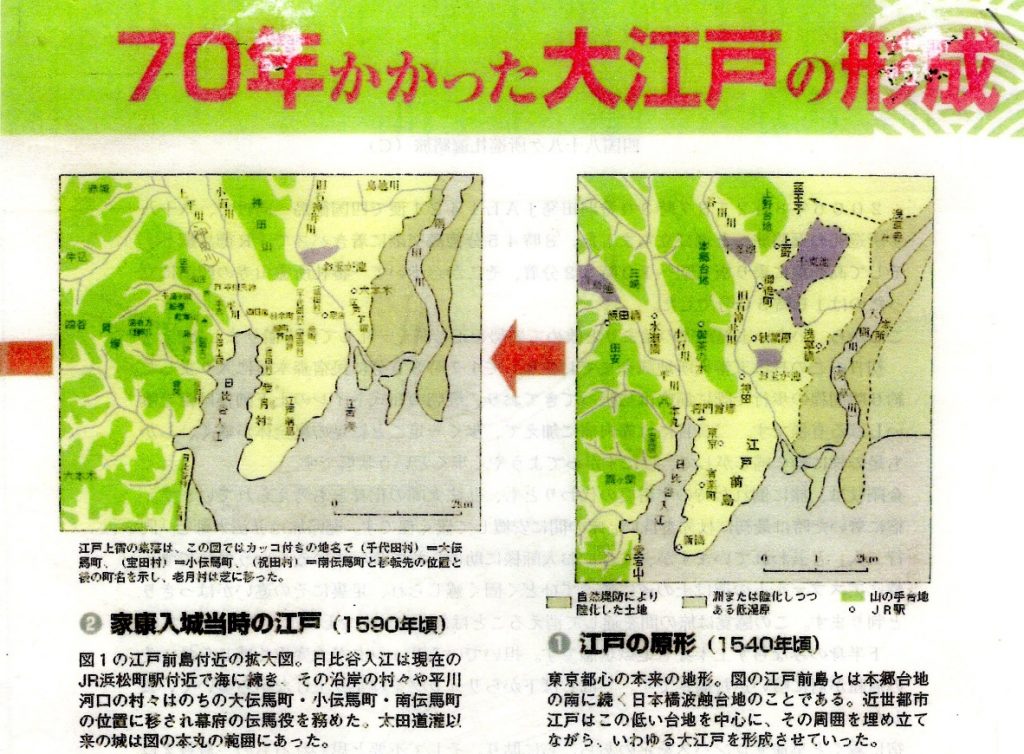

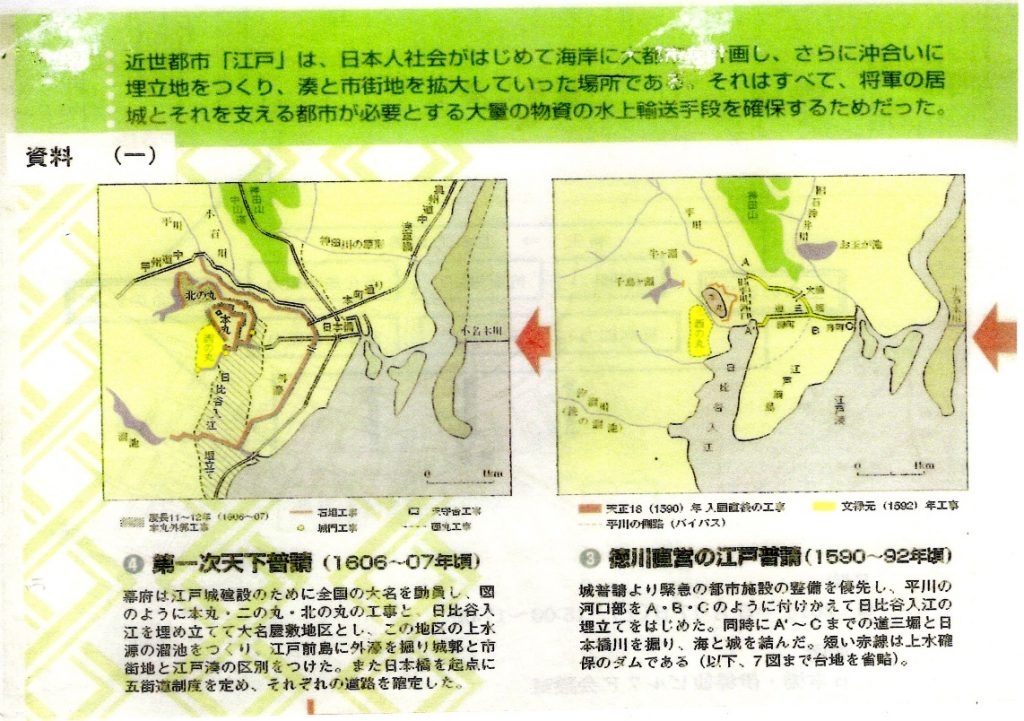

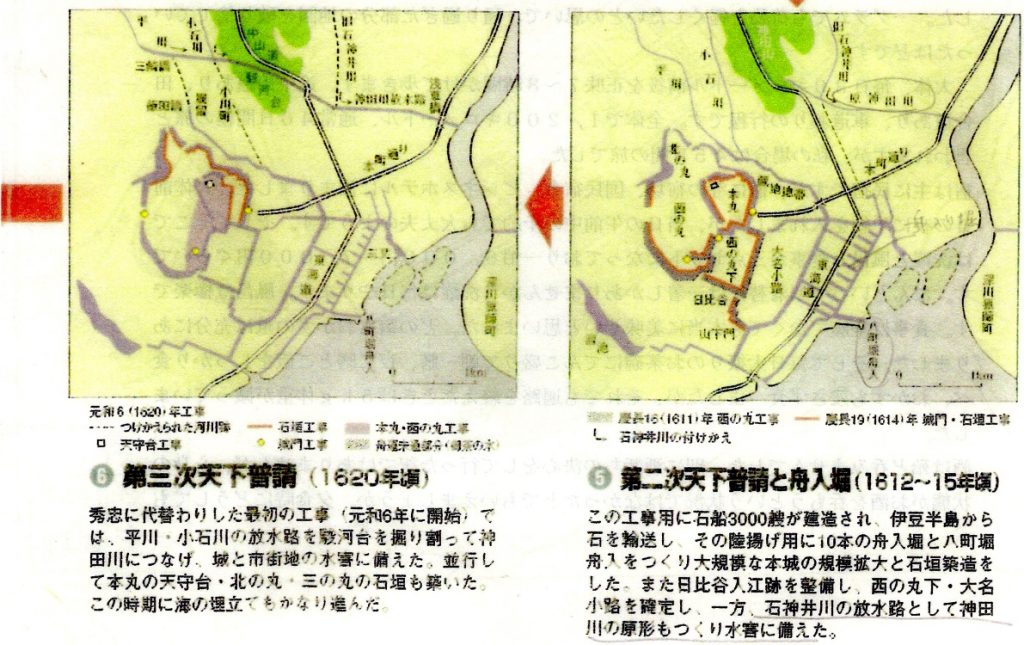

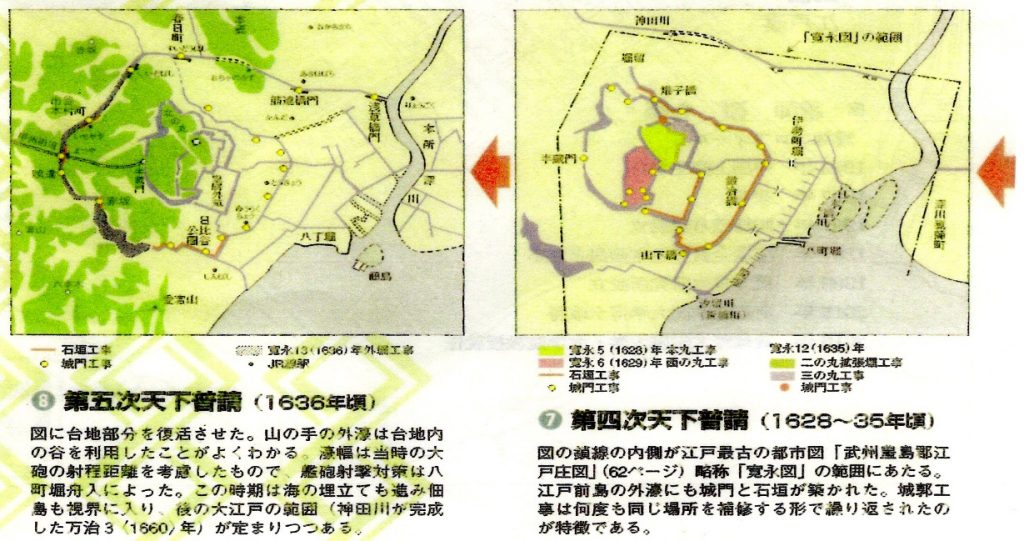

<江戸はこうして造られた>

・直営工事は徳川家臣団によって行われ、家康は江戸にいない。

・天下普請とは、必要な資金、資材、人員のすべてを大名の石高に応じて供出させて、工事・役務を行わせるもの。第一次天下普請では、西国の大名三十一家が命じられた。

・第二次天下普請は西国三十四家に命じられたが、途中、大坂の陣の始まりにより中止となる。

・その後、家康が他界し、日光東照宮造営、利根川・鬼怒川流域の川普請が、本多家他十二家に命じられる。

・第三次天下普請は、東北大名八家と黒田家・細川家の十家。

・第四次天下普請は、東北・関東・北陸の七十家。

・第五次天下普請は、百二十家。

<都市河川の誕生>

<上水道の整備>

・玉川上水の完成。新たに造成された市街地と江戸湊に停泊する千石船に給水することを目的とした。

<物揚場と河岸>

・物揚場は大名の敷地で国元からの資材などの陸揚げ施設として利用され、後に蔵屋敷・下屋敷などと呼ばれる。

・河岸は町人地に付属する荷揚場をいった。単に物流センター的な役割だけでなく、商人たちの取引の場としての市場の役割も果たす。

以上。 文責: 白石 徹

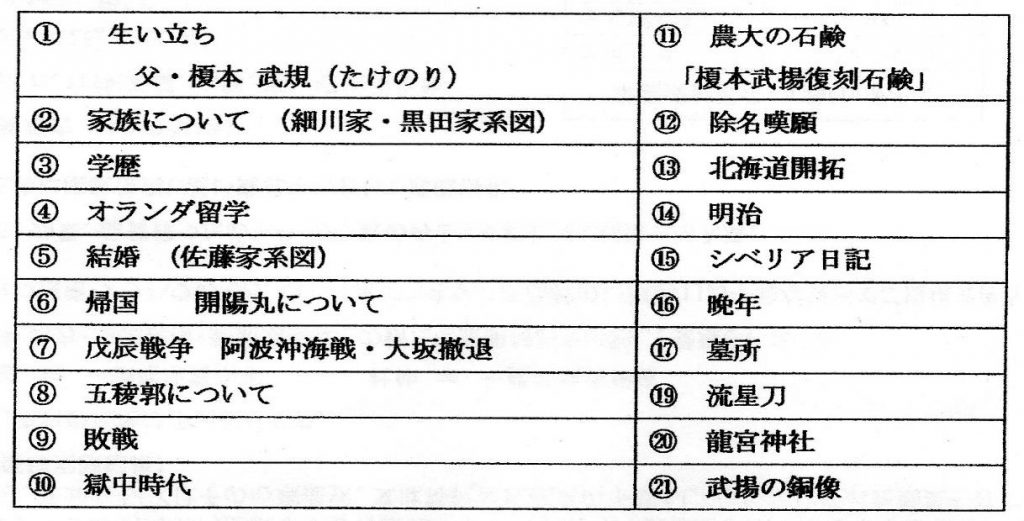

2018年7月講「子孫が語る榎本武揚」

日 時:7月21日(土) 午後3時15分~5時

場 所:セシオン杉並

講 師:榎本隆一郎 氏

榎本武揚の玄孫。榎本家に伝わる武揚に関する諸々のエピソードを語っていただきます。

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:華屋与兵衛 高円寺店(和食) 一人4,000円(飲み放題付き)

報告

①父は武家の株を買い幕臣となる。5人扶持55両。伊能忠敬の弟子。71歳で他界。

②配布資料あり。省略

③昌平黌に学も成績は良くなかった。当時の慣習の付け届けをしなかったからと思われる。蘭学に興味を持つ。1855年長崎海軍伝習所に入学。カッテンデイッケより高い評価を得る。1858年築地軍艦操練所教授。江川太郎左衛門の門下でジョン万次郎に英語を学ぶ。大鳥啓介はこの時の先輩

④配布資料「年表」参照。省略

⑤配布資料「佐藤家家系図」参照。省略

⑥開陽丸。1855年進水式。1856年完成。帰国。1857年武揚、艦長となる。1868年、明治元年江差沖で座礁。クルップ砲塔載のため重量オーバーでバランスを崩したといわれている。舳先に三つ葉葵が付いていた。開陽とはオランダ語で「夜明け前」の意。

⑦略

⑧敗戦を前に、攻撃方の大将の黒田清隆へオランダで学んだ国際法の書物「海律全書」他、重要な書物を贈る。

⑨略

⑩2年半入牢。牢名主であったという。

⑪講の当日持参。懇親会の折、ジャンケンで一人の会員へ渡された。

⑫黒田清隆が頭を丸めて西郷へ除名嘆願。最初は拒絶されたが、黒田の熱心な嘆願による受け入れられた。

⑬放免後、北海道開拓使。マリアブス号事件発生。駐露全権公使となり「樺太・千島交換条約」を成功させる。公使となるため海軍中将という肩書が作られ付与された。

⑭略

⑮略

⑯酒好きで、様々な処にエピソードを残している。

⑰吉祥寺

⑱略

⑲略

⑳略

㉑隅田川と東京農大世田谷キャンパス内にあり

その他。 家紋は丸に梅鉢。

*ご子孫ならではの榎本武揚の貴重なエピソードをお伺いすることができました。まことに申し訳ないことですが、筆者が次の懇親会の段取りのために席を外すことが多く、その他多くのお話を聞き洩らしており、欠落した内容が多々ありますことをお詫び申し上げます。

特に、後半の流星刀のお話は、写真を示しながらの極めて興味深いお話で、誠に残念で、ご報告できないことは大変申し訳なく思っております。出席の会員の方で、上述の報告内容に付け加える情報をお持ちの方は、是非、江戸連理事の山本さんへ連絡して下さい。

以上。 文責: 白石 徹

2018年6月講「貝原益軒「養生訓」(その2)~認知症は克服できるか」

日 時:6月9日(土) 午後3時~5時

場 所:ハロー貸会議室湯島御徒町

文京区湯島3-35-9 湯島白川ビル3F

講 師:謝心範 氏

武蔵野学院大学・大学院・教授

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:中華小皿居酒屋「雅亭」

食べ放題、飲み放題、一人3,500円

報告

・講師 謝心範先生の履歴と活動

1953年 上海生まれ

1981年 上海師範大学卒業

1987年 来日

1991年 (株)協通事業設立。代表取締役、社長就任

1997年 日本国籍を取得

2016年 武蔵野学院大学博士号取得。学位論文:「養生訓」の分析研究―漢籍の影響

2016年 同大学、大学院教授就任

漢方養生食品を開発、米国、欧州、カナダ、中国、日本で合計7件の特許取得。

現在も認知症に関する漢方製剤に関して特許出願中。

1999年~2013年 日本及び海外の肝臓学会、癌学会等に於いて40回以上の交流と発表。

2002年~2005年 特に肝硬変、非アルコール性脂肪肝炎に関する研究論文は日本肝臓学会に於いて2度の

優秀賞を受賞。

2006年~2013年 学術専門誌への掲載歴16回

アメリカ国立医学図書館のデーターベースに於いて15件の研究結果が世界に公開

されている。

・著書

「驚異の田七杜仲パワー健康法」 廣済堂出版 平成8年

「真・養生学」 広葉書林 平成9年

「日本で買える本場中国の漢方薬ガイド」 講談社 平成10年

「C型肝炎=肝臓ガンの時代は終わった」 海竜社 平成12年

「肝臓を元気に」 漢方養生研究所 平成16年

・貝原益軒の経歴

1630年 黒田藩祐筆、貝原利貞の子として誕生

1655年25歳 長崎へ2度遊学

1656年26歳 江戸へ、柔齊と号し医者を志して剃髪

1658年27歳 京都へ遊学。35歳まで儒学・医学の勉強、著名な学者の教えをうける。

中でも長崎出身の朱子学者で医者の向井元升の教えを受けた。

1665年35歳 江戸で正式な藩士の待遇を得る。「黒田家譜」「筑前国続風土記」等を著す。

1668年38歳 京都へ淋病の治療。下痢・喘息の発作には継続して悩まされる。

1669年39歳 江戸へ戻る。髪を伸ばし名を九兵衛と改める。秋月藩の友人医師、江月道達の姪、

のちの東軒夫人(17歳)と結婚。

1700年70歳 隠居

その後も85歳で亡くなるまで、幅広分野にわたって著作の整理、完稿、出版を続けた。

「大和本草」(全16巻、付図2巻)

益軒生涯の成果ともいえる80歳の時の著作。

中国・李時珍の「本草綱目」から720種、他の本草書から200種、日本固有種358種など1,362種の

自然物が引用され、独自の方法で配列されている。

「養生訓」

亡くなる前年84歳の時の著作。

中国の伝統薬学や養生文化関係の文献をまとめ再整理をして、庶民でも読めるように、平易な和文で

書いたもの。医薬学の専門書ではないにもかかわらず、医学・薬学の内を多く含み、また、儒学・道学

や仏教の視点、さらに生命と健康、社会道徳と倫理に拘る価値観のなども解説、そのうえ健康な生活を

守る為の効果的な作法や行動、有益な食材の使用方法、そして心の働きが健康のために重要であること

まで、医薬学の領域を超えて、こと細かに述べられている。

・生活習慣病

加齢による発病の側面からの「成人病」の概念から生活習慣重視への視点の転換。

現段階で生活習慣と疾病との関連が明らかになったものは、食習慣、運動習慣、喫煙、飲酒である。

ウイルスや細菌による伝染病ではなく、また生活習慣には個人差がある。

・認知症とその予防の可能性

・米国の大手製薬会社が「認知症」の研究開発から相次ぎ撤退している。しかし人口の高齢化に伴い

患者の増加が予想される中、新薬開発への期待は高まるばかりだ。

・米食品医薬品旭(FDA)はこれまでに6種類の薬を承認したが、根本的な治療薬は開発されていない。

一方、ベンチャー企業の活動に期待する動きもある。

・日本では漢方薬「抑肝散」が神経症、うつ病、不眠症、幼児夜泣きなどの適用に使用されていること

に注目し、肝機能改善に効果のある漢方養生食品が認知症の治療につながる可能性を検討した。

・田七及び杜仲を含む漢方養生食品について脳細胞への影響と使用者への効果を調査

・ニュフィラメントの発現、及び神経細胞の神経突起の伸長を含む神経細胞の分化・成長に有意な効果

を有する。したがって認知症もしくはその心理症状、又は神経変性疾患の予防もしくは治療に優れた

効果を有することが期待される。

・使用者への効果は、46歳以上の男女62名につて調査。EX-1とEX-2(詳細略)の両方の服用では3年

未満でも効果の発現がみられた。また高齢者の運転免許統計による高齢運転者で、田七及び杜仲を

含む漢方養生食品の利用では認知症が疑われる人は見られなかった。さらなるデータの蓄積と分析を

実施中。

・最後に、上述の分析に基づき開発した漢方薬「養脳力」の紹介とサンプルの提供があった。

以上。 文責:白石 徹

2018年5月講「江戸の街はどのように拡大したのか」

日 時:5月13日(日) 午後2時~4時

場 所:日本橋伊場仙ビル7階 会議室

講 師:黒田涼 氏

早大政経卒。大手新聞社勤務後作家デビュー

著書「江戸城を歩く」「江戸の大名屋敷を歩く」「江戸の神社・お寺を歩く」

「東京の名所今昔ものがたり」他多数

テレビ・ラジオ・雑誌などで活躍する人気「江戸通人」

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

報告

黒田涼氏は、大手新聞社勤務後作家デビューされ、江戸に関する多くの著作を出され、テレビ・ラジオ・雑誌などで活躍される人気「江戸通人」である。したがって黒田氏は、研究者としての立場ではなく、作家としての立場から江戸を語られた。

1.江戸は当初、本当に寒村だったのか? 違うのではないか。

当時、江戸には既に、浅草湊、江戸湊、品川湊と3つの湊=港があった。江戸から北へ行く道があり、隅田川を渡るので、古くから浅草に湊があった。次に品川湊は、太田道灌の根拠地は御殿山にあり、品川に湊を作った。

これが道灌の財力の基になったと考えられる。この地には鎌倉時代創建の寺があった。江戸川区長島に古い寺が残っている。江戸川沿いに渡し場があったと考えられる。江戸湊は何処か?日比谷入江は昔は深かった。湊があったと考えられる。当時、石神井川が不忍池からお玉が池を経由して江戸湾に注いでいた。そしてこの川下は円覚寺の荘園があり繁栄していた。家康の頃は浅くなっていたので埋め立てて、江戸湊を日本橋へ移した。

江戸城のあったところは、局沢(つぼねざわ)と呼ばれ、16もの寺があった。江戸湊の繁栄があり、1,000人規模の集落があったと思われる。戦国時代からみれば、寒村というのは言い過ぎで、家康の功績を大きくするために寒村と言ったと思われる。

2.家康は秀吉にはめられたのか?

鎌倉や小田原には港がなく、大量の物資をさばくことができない。相模湾は大きな津波が来るが、江戸湾は高潮はあるが津波は来ないし、後背地が広い。江戸湾には利根川が注いでおり、北条の旧領地総てに速やかに移動でき、戦後の北条氏の残党平定に有利である。家康は小田和城の東側や北側を攻撃する布陣になっており、秀吉にとっては、家康を三河から切り離すというメリットはあるが、かつて北条と同盟関係にあった家康が北条と手を結ぶと極めて危険である。秀吉は家康を信頼していたとみられる。また、家康にとって、三河から切り離されるということは、拠り所を失った家臣の反乱を防ぐことができるということであり、領地は120万石から250万石に増え、新田開発を進めて行けば将来性のある最適地と考えたであろう。恐らく家康は喜んでいたであろうが、家臣はそうでなかったと思われる。

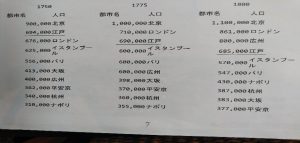

3.江戸は本当に100万都市だったか?

江戸の人口数値は農民と寺社地の人口であり、武家の人口は含まれていない。定住人口ではないとみられたと思われる。1位は北京である。武家の人口を加えると110万~120万人ではないか。江戸に入るコメの量は140万石である。一人年間一石を消費すると考えると140万人であるが、飲み水の普及度合いから推定すると、100万人を超えるのは無理があると思われる。

4.家康の都市計画

徳川3代ぐらいまでは、文字による記録が残っていない。5代綱吉ぐらいから制度、記録がハッキリしてくる。したがって、家康がどのような都市計画を考えていたかは不明である。家康は外堀の中まででしか考えていない。その中を大名、旗本、町人できちんと配置している。これは城下町を堡塁と堀で囲う「総構え」という方式で小田原城が始まりで非常に堅固な城塞都市となっている。したがって、秀吉は城攻めはせず、兵糧攻めに徹した。小田原攻め以降、各地の大名はこの総構えを採用するようになった。

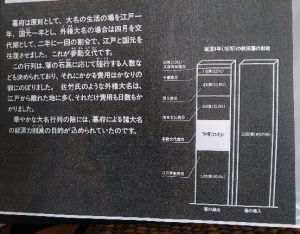

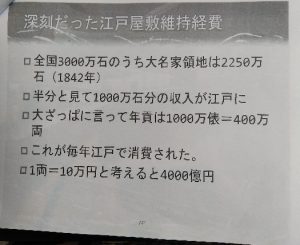

参勤交代が制度化されるのは3代家光の時代で、家康の頃は想定されていない。参勤交代は幕府が大名の財政圧迫を目論んだもの、という説は嘘。幕府は度々、参勤行列を華美にするなという通達を出しており、華美にしているのは各大名の意地の張り合いである。費用が掛かるのは江戸の屋敷の維持費である。江戸市中がギュウギュウ詰めになったときに、明暦の大火が起きる。その後、総構えの外に街を拡げる。御三家、大大名は外堀の外に、また、寺や神社は江戸防衛の意味もあり、総構えの外の街道沿いに集中的に移転させられた。日比谷稲荷が新橋と八丁堀にあるのは、もともと日比谷にあったものが移転させられたからである。

5.江戸の発展

幕藩体制は、中央集権体制ではない。しかし、参勤交代によって全国の大名が毎年大量の家臣を連れて江戸へやって来る。どのくらいの人数がやって来たかはデータがなく不明であるが、彼らの生活を支えるための町人の数も、それに伴って増える。また、全国から江戸への流通網が整備され、各地に特産物が生まれ、江戸へ送られる。江戸は一大消費都市であり、娯楽・観光・売春都市でもある。

新田開発によって各地で耕地面積が増えるが、人口は全国で3,000万人を超えたぐらいで頭打ちになる。これは新田開発で土砂が流れ、海岸に砂浜が沢山できるようになり、幕府は自然保護に方針を転換、新田開発を止めた。結果、各地で食えない溢れ者が、江戸へ流れ込んでくることになり、江戸の人口はますます増えた。

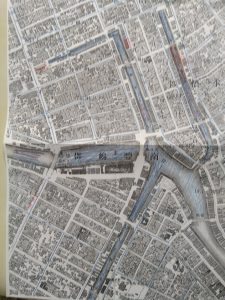

江戸図で朱引きされている枠内が行政区域で、墨引きされている内部が町奉行の管轄範囲内である。

明治維新になって、武家が江戸から引き揚げ、町人だけになったため、江戸の人口は激減し、60万人ぐらいになった。

以上。 文責:白石 徹

黒田涼氏著作集

「江戸城を歩く」祥伝社新書、「江戸の大名屋敷を歩く」祥伝社新書、「江戸の神社・お寺を歩く 城東編、城西編」各、祥伝社新書、「東京名所 今昔ものがたり」祥伝社黄金文庫、「大軍都・東京を歩く」朝日新書、「おれの細道 江戸東京狭隘路探索」アートダイジェスト社、「美しいNIPPONらしさの研究」ビジネス社、「江戸の街道を歩く」祥伝社新書、「江戸・東京の事件現場を歩く」マイナビ出版、「江戸東京の幕末・維新・開化を歩く」光文社知恵の森文庫

2017年度総会および4月講「江戸遊里の記憶~遊里の光と影」

日 時:4月21日(土)

14:00~15:00 総会

15:15~17:15 講「江戸遊里の記憶~遊里の光と影」

場 所:高井戸区民センター 第1・2集会室

井の頭線高井戸駅から徒歩3分

講 師:渡辺憲司 氏

自由学園最高学部長

著書「江戸遊里盛衰史」「江戸遊里の記憶」他

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:「あいたか」九州・沖縄ダイニング(区民センター横)03‐3333-4414

飲み放題付き、一人4,000円

報告

渡辺氏は行動の人である。資料をじっくり読みこんでから書くのではなく、考える前に走り出す。変体仮名は難しく、向き不向きがある。漢文ならば読めるだろうと考え、山鹿素行から研究活動を始めた。そしてすぐに平戸へ調査に行った。そこの松浦資料館で松浦静山に接し、松平定綱やその周りの学者・俳人などを調査することになり、最初の学会発表「山鹿素行と松平定綱」となった。博士号は九州大学で取った。全国の県庁所在地の図書館を訪ねて回り、博士論文「近世大名文芸圏研究」にまとめた。その際に、行く先々で、昼間は図書館、夜は昔の遊郭跡や料理屋を巡り、その後の遊里研究につながることになった。

下関は遊郭の発祥の地である。源平合戦の壇ノ浦の戦いで安徳天皇が亡くなり、残された官女たちが身過ぎのために、最初花を売っていたが、それがやがて身を売るようになっていった、という伝承がある。今でも下関では、安徳天皇の陵がある赤間神宮まで歩く太夫道中がある。最初の焼香は遊女がやる。下関市史を出すというので、民俗学としての遊女についての執筆を頼まれたのがきっかけで、遊里の研究に入ることになった。下関では、明治天皇の巡幸の時に接待に出たのは遊女だったという。とにかく面白くて、全国の遊郭を訪ね歩いてみるという一念発起。七夕祭りは遊郭の行事、遊女が自分の好きな人に会いたいという思いを短冊に書いて竹笹に吊るした。しかし、仙台の七夕ではそれはない。処によって違うようだ。

渡辺氏が遊里研究やその話をするときに大事にしている立ち位置がある。それは廊噺は「辛からんことを人情深く」話すこと、即ち「言葉やはらかに、苦界勤めの、つらからん事を、人情深くはなすべし」ということである。氏の著書である「江戸遊里の記憶」の中に次の言葉がある。遊里の悲惨を直視しなければならない。ノスタルジーを感じたり、安易な人情など無用である。ましてや、遊里の文化に一種の憧憬を持つなど、非道である。-中略― 直視とは光を当てることである。そしてその光は影を生じる。遊里の持つ根源的な苦痛に光を当て、その影を追ってみたいと思ったのである。その陰の底に、現代の我々に訴えかける遊里の記憶があるはずである、と。

人に嫌われる三要素は、相手の過去を聞くことである。即ち、どこの生まれ? なぜ一人なの? 母親は元気? 遊郭では身元を隠し、客も遊女も平等である。

遊郭といっても一律に語ることはできない。場所によって異なる。下関の遊女は足袋を履く。吉原と深川では異なる。吉原の中でも遊女と芸者とは違う。遊女は床の間を背負って上座に座るが、芸者は下座に座る。しかし全国そうだとは限らない。

一律にどこでも遊郭があったとは言えない。金沢と米沢では、一時期遊郭はなかった。また、殆どの城下町の中には遊郭はなかった。近代、明治以降になってゴチャゴチャになった。遊郭は人の多い処にできる。例えば、軍隊や大会社のある地域など。しかしそれも状況による。旭川に連隊ができたが、連隊長が嫌って遊郭はできなかった。また北見ではキリスト教が強くできなかった。他に遊女の多い処として港が挙げられるが、鉱山も見逃すことはできない。遊郭は人の集まる処にできたため、江差追分やハイヤ節などは、遊郭が伝えてきた。

遊郭には学校(女紅場)があり遊女を教えた。また病院もあった。権力のコントロール下にあった。遊郭の門は「オオモン(大門)」と呼ばれた。これは公式の門に対する呼称。これに対して神社や寺の門は「ダイモン」という。

子供を公娼にしないために、女の子が生れたときに戸籍に入れないことが、行われていた。なぜならば、公娼になるには戸籍が必要だったからである。

俳句に聞き句というのがある。例えば、芭蕉の句に-秋深し隣は何をする人ぞ-は、孤独な独り身の寂しさか、懐かしく感じるのか両説ある。松尾芭蕉の弟子の其角の句に-闇の世は吉原ばかり月夜かな-という句がある。これはどこで区切るかで意味が違ってくる。-闇の世は、吉原ばかり月夜かな-、-闇の世は吉原ばかり、月夜かな-、と吉原を見るとき常に二面性を見なければならない。レッテルを張ってはならない。

国によって素晴らしい遊女とされる性格が違う。中国-侠、韓国-義、日本-情。

以上、渡辺憲司先生によって、辛からんことを人情深くお聞きすることができました。

2018年3月講 日帰りバス旅行「江戸と房州・船文化を探る」

報告

東京駅を予定どおり出発一路房総へ。君津でトイレ休憩、さらに金谷でトイレ休憩すると共に現地ガイドさんが同乗、布良埼神社及び小谷邸へ向かう。当地で二組に分かれてそれぞれを見学。

布良埼神社

安房神社の祭神天太玉命の孫である天富命を祭神とし、阿波神社が祭殿で布良埼神社は前殿だったと伝えられる。江戸時代までは蔵王権現と呼ばれ、明治初年に布良埼神社と改名した。

小谷邸

小谷家は江戸期から昭和初期まで続いた上層漁家。分棟型民家の系統を引く建物。明治37(1904)年に洋画家の青木繁が2ヵ月間逗留した建物で、重要文化財「海の幸」を構想したことで知られている。青木繁の作品が幾つか展示されている。

次に洲崎神社に向かう

当神社は天太玉命の后神を祀る式内大社。神武天皇の御宇、天富命が御祖母神天比理乃*命の奉持された御神鏡を神霊として洲辺(すさきべ)の美多良洲山(みたらしやま)に祀られたことに始まる。

鎌倉時代の治承4(1180)年に安房に逃れた源頼朝が、戦勝と源氏再興を祈念して神田を寄進、後、妻政子の安産を祈願している。

昼食「漁師料理たてやま」一人1,500円のキンメダイの刺身の入った海鮮丼

昼食後、すぐ裏手にある「大嚴院」に向かい、境内にある「四面石塔」を見る。

1642(元和10)年、雄誉霊巌上人が建立、高さは219㎝。東西南北の各面に、朝鮮ハングル・中国篆字・和風漢字・印度梵字で「南無阿弥陀仏」と刻まれている。特に東面の「ハングル字形」が朝鮮国第4代王世宗が1446年に公布したものの短期間で消滅したという創生初期の「東国正韻」式の字形といわれ、韓国にもない非常に貴重なものである(新実氏資料より)。

次に向かったのは「渚の博物館」

菱川師宣博物館と師宣の墓

アクアライン・首都高を経由して東京駅着19:00。

2018年2月講「明暦大火前の古地図から見えてくること」

日 時:2月24日(土) 午後3時~5時

場 所:日本橋伊場仙ビル7階 会議室

講 師:芳賀啓(ひらく)氏

出版社社主、地図研究家、エッセイスト、東経大客員教授

著書「古地図で読み解く江戸東京地形の謎」二見書房

「デジタル鳥瞰 江戸の崖 東京の崖」講談社

「地図・場所・記憶」 けやき出版

会 費:会員1,000円、非会員1,500円

懇親会:「天豊」を予定。3,500円/人

報告

・太陽は直径10万光年の銀河系の中心から28千光年の位置で時速70万kmのスピードで一周約226百万年を公転している。

・「言葉」がなければ地図といえない。地図は表現ではなく認識である。

・中央(為政者)がいる場所で時間の区切りをしている。江戸時代→東京時代

・「伊能図」は海辺図・経路図である-白い処が多いが形は正確

・これに対して「国絵図」-幕府が国持大名に作らせた正式な地図

・最新版以前の地図は「古地図」とする。

・明治初期の測量図は江戸と現代を繋ぐ役割を持つ。

1884年測量-1886年製版-18887年出版

点線は神田上水の地下水路(木樋)

#は木樋につながる井戸

建物の囲いの中が斜線は木造、クロス線は煉瓦作りまたは土蔵

色の濃いものは官または共有、薄いものは民間

点線を青色鉛筆でたどった。江戸時代網の目のように水道が完備されていたことがわかる

・江戸時代に作られていても古地図といえないものがある。

・江戸大絵図・江戸切絵図などほとんど複製品や模写品である。

・復刻版と記され、原図についても記載があるものが正しい。

・「江戸学事典」-江戸の項目存在せず。

・「国史大事典」-第2巻に江戸図の項目あり。

・「古版江戸図集成」全5巻-1959年 蘆田伊人、真山青果

・「江戸切絵図集成」全6巻-斉藤直成

・「明暦江戸大絵図」-三井文庫

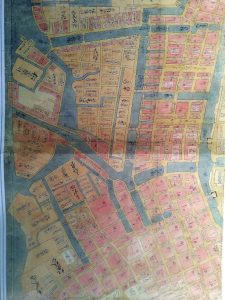

狩野派絵師による。明暦の大火前後を読み込む。江東を描いた最古の地図

江戸切絵図は江戸の住宅地図ではない。将軍に仕える家臣団の配置図

それが民間に流れ、そのまま使われた。

道路に町の名前が書かれている-道路がその地域のコミュニティであった。

御殿-ごてん、将軍が鷹狩の時に使う場所

木ヤの庄兵へ-江戸に材木を入れている商人

長崎平蔵-末次平蔵、貿易商、キリシタンから転向、弾圧に加わる。

・「寛永江戸全図」

測量図。緑のグラデーションが崖を表し、地形が良くわかる。

高田馬場、中野、新宿、青山、麻布など

以上